TCFD / TNFD disclosure

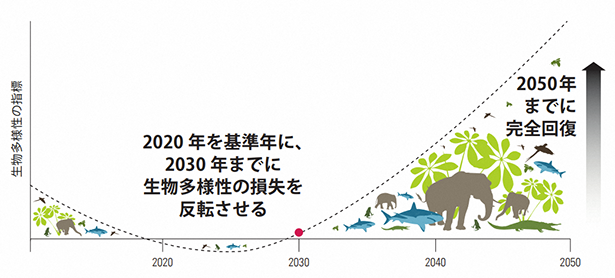

気候変動や自然の損失など、地球環境をめぐる問題は年々深刻化しており、社会・経済にとって重大なリスクとして認識されるようになっています※1。気候変動については、2015年に「パリ協定」が採択され、国際的にネットゼロ・脱炭素社会に向けた移行が進んでいます。また生物多様性に関しては、2022年に「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」が採択され、2050年ビジョン「Living in harmony with nature(自然と共生する社会)」のもと、2030年までに「生物多様性の損失を止め反転させ、自然を回復軌道に乗せるための緊急的な行動をとる」という「ネイチャーポジティブ※2」を目指すミッションや、23の具体的なターゲットが定められました。

このような社会動向を踏まえ、当社グループは、世界が目指す「ネットゼロ」および「ネイチャーポジティブ」に向けて事業を通じた取り組みを着実に進めるとともに、当社グループにおける気候・自然関連の重要課題の把握と、情報開示を積極的に行っています。

※1 世界経済フォーラム1)参考文献より抜粋

| 今後10年間のリスクの深刻度ランキング | |

|---|---|

| 1 | 異常気象 |

| 2 | 生物多様性の損失・生態系の崩壊 |

| 3 | 地球システムの危機的変化 |

| 4 | 天然資源不足 |

| 5 | 誤報と偽情報 |

| 6 | AI技術がもたらす悪影響 |

| 7 | 不平等 |

| 8 | 社会の二極化 |

| 9 | サイバースパイ・戦争 |

| 10 | 汚染 |

※2 2030年までのネイチャー・ポジティブに向けた自然のための測定可能な世界目標

出典:WWF

★ :「用語と解説」参照

★ :「用語と解説」参照

★ :「用語と解説」参照

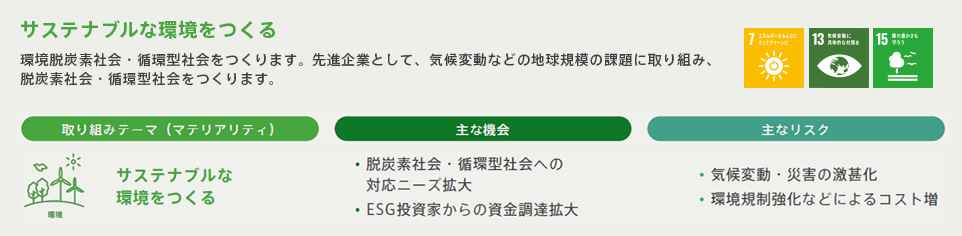

当社グループは、事業を通じて、気候・自然関連課題の解決に貢献すべく取り組みを進めています。気候変動の緩和・適応に向けては、温室効果ガス(GHG)の吸収源や、災害および極端な気象を緩和するものとして、豊かな自然が不可欠です。一方、気候変動は自然・生物多様性の損失の重要な要因の一つであるため、ネイチャーポジティブに向けても、気候変動の抑制が不可欠です。

このように自然関連課題と気候関連課題は相互に密接に関連していることから、TNFDで推奨されているとおり、当社グループは気候・自然の一体的な検討・取り組みを進めるとともに、フレームワークに沿った情報開示を行っています。

本レポートでは、気候・自然関連課題について効率的にご理解いただけるよう、これまでのTCFD提言に基づく開示、脱炭素社会への移行計画、TNFD提言に基づく開示、3つの開示内容を下図のとおり統合・集約しています。

この表は左右にスクロールできます

| TCFD提言に基づく開示 | 脱炭素社会への移行計画 | TNFD提言に基づく開示 (TNFDレポート) |

|

|---|---|---|---|

| 改訂履歴 |

|

|

|

| 開示内容 |

|

|

|

↓ 統合(2025年2月)

TCFD/TNFD提言に基づく開示(本レポート)

気候・自然に関するガバナンス/戦略/リスク・インパクト管理/測定指標・ターゲット/脱炭素社会への移行計画

本レポートでは、分かりやすさのために、「気候」「自然」のいずれのテーマに直接対応するか、そして「ガバナンス」「戦略」「リスク・インパクト管理」「測定指標・ターゲット」のどの項目に該当するか等を、各項の右上にアイコンで示しています。

本レポートでは、具体的に以下の内容を開示しています。TNFD提言の推奨内容はAppendixを参照ください。

この表は左右にスクロールできます

| 開示の柱 | 開示が推奨される主な内容 | 気候関連開示 | 自然関連開示 |

|---|---|---|---|

| ガバナンス |

|

|

|

| 戦略 |

|

|

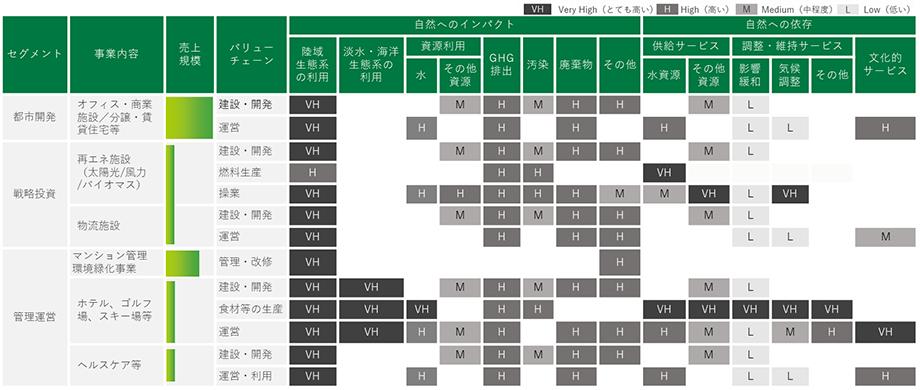

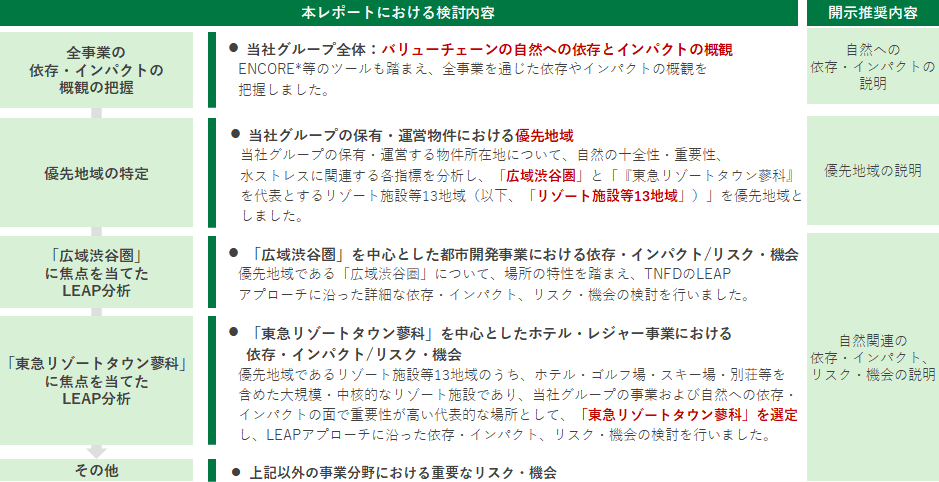

TNFDのLEAP★アプローチを踏まえ、以下の通り、当社グループの事業における、自然関連課題(依存・インパクト・リスク・機会)を特定しました。

|

| リスク・ インパクト管理 |

|

|

|

| 測定指標・ ターゲット |

|

|

|

★ :「用語と解説」参照

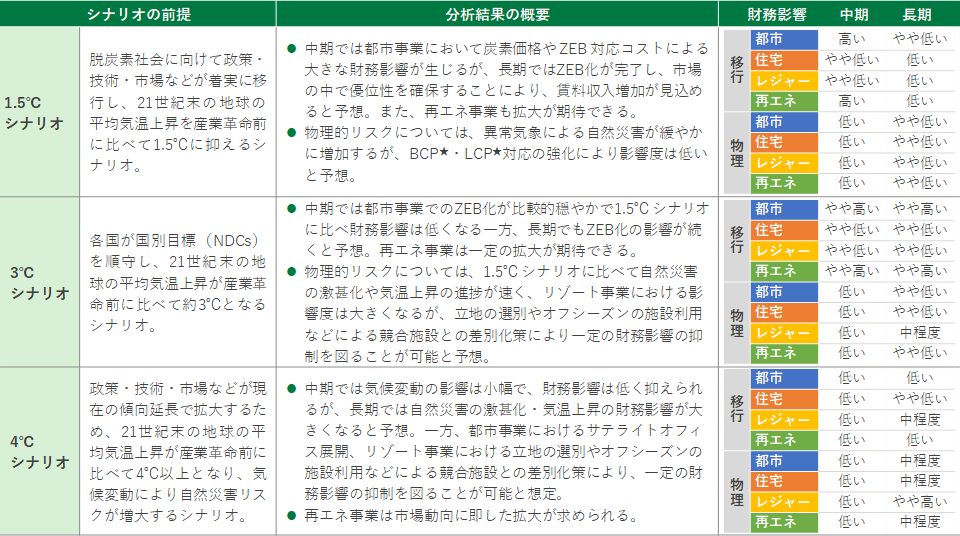

当社グループの4事業(都市・レジャー・住宅・再エネ)を対象にシナリオ分析を実施し、戦略に反映しています。

★ :「用語と解説」参照

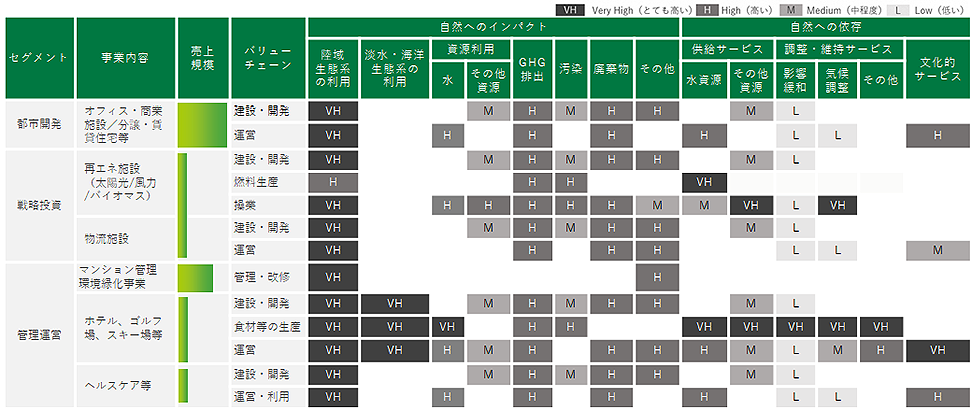

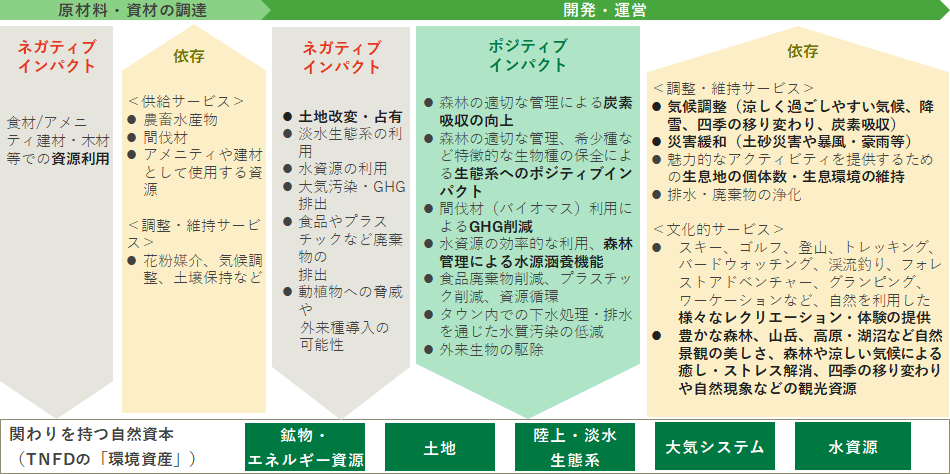

ステップ1)当社グループ全体の自然へのインパクト・依存の内容・重要性の把握

ENCORE★等のツールも踏まえ、全事業を通じた依存やインパクトの概観を把握しました。

インパクト

不動産開発・運営時の土地改変・占有など陸域生態系の利用

依存

資源等の供給サービス、自然による癒し・景観などの文化的サービス★

事業規模(売上規模)

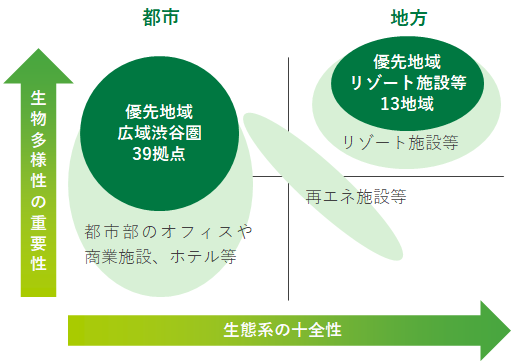

ステップ2)各物件所在地における自然の観点での重要性の分析

当社グループの保有・運営する物件所在地について、自然の十全性★・重要性、水ストレスに関連する各指標を分析し、「広域渋谷圏」と「リゾート施設等13地域」を優先地域としました。

以下の場所での詳細分析を実施

★ :「用語と解説」参照

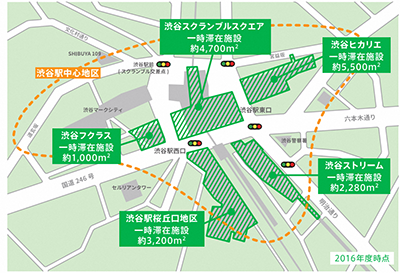

優先地域の一つである「広域渋谷圏」の事業では、土地改変や占有などのインパクトを与えるとともに、浸水やヒートアイランド現象の緩和、自然による癒しや美しさなど、様々な面で自然に依存していることが分かりました。

このうち、土地利用・建物緑化による自然へのインパクトを(株)シンク・ネイチャーの分析ツールを用いて定量分析した結果、当社グループの広域渋谷圏における物件建設前後の生物多様性再生効果が、2012年度以降の物件からプラスとなっていることが分かりました。近年竣工の物件における、都市開発諸制度等による緑地面積の確保や、植栽樹種での在来種選定など、緑化の量と質の確保に向けた取り組みの成果が表れ、当社グループのまちづくりが、ネイチャーポジティブに貢献していると評価されております。

特に再開発事業の対象となっている物件は、緑地の量や質がこれまでの施設と比べ高い傾向にあり、今後も自然と共生したまちづくりを推進していきます。

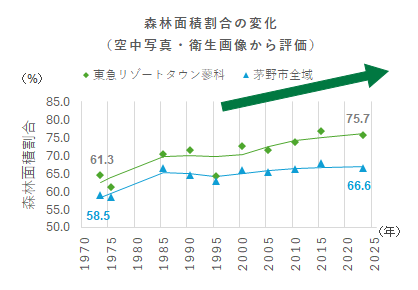

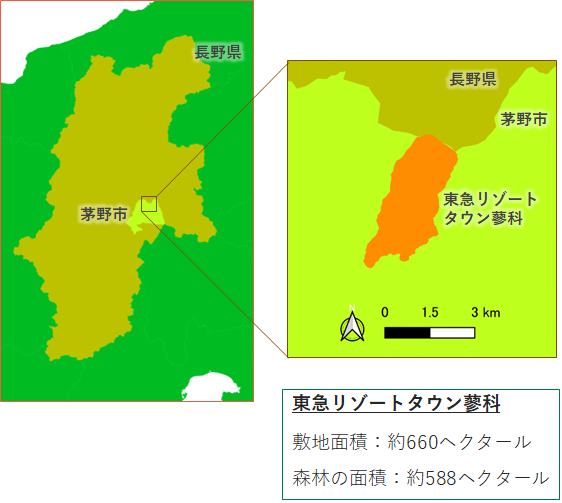

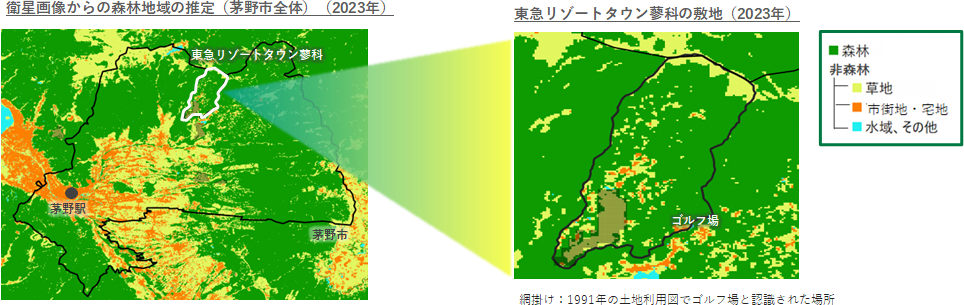

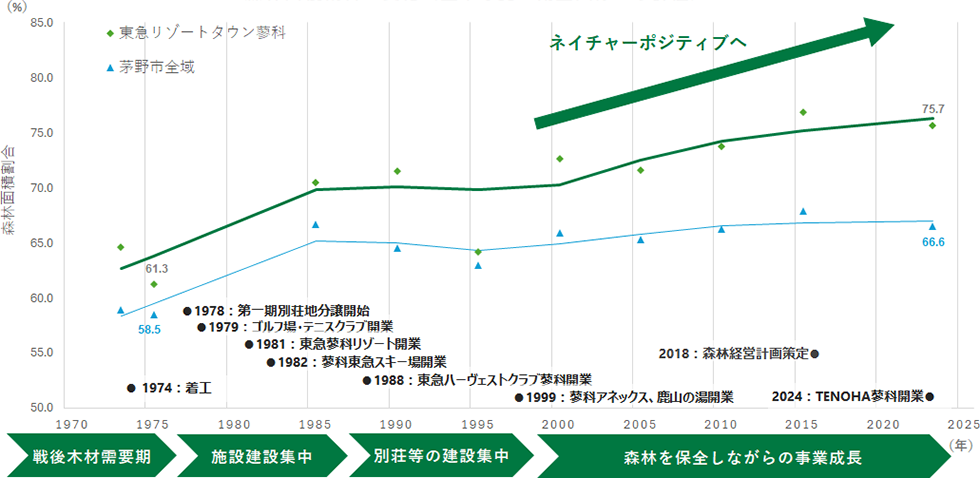

優先地域として分析した「東急リゾートタウン蓼科」の事業では、観光資源やレクリエーション機能、気候調整・災害緩和などの様々な面で自然に依存しています。またバリューチェーンを通じ、土地改変・占有をはじめとしたネガティブインパクトを与える可能性がある一方、森林管理などの取り組みによりポジティブなインパクトも与えています。このうち重要なインパクトの一つである施設開発・運営を通じた土地改変・占有の影響を測る指標として、開発開始以降の森林面積の割合の変化を(株)シンク・ネイチャーと協働で、定量評価しました。

空中写真・衛星画像からの森林面積の分析の結果、森林面積はゴルフ場や別荘建設等による落ち込みを挟みつつも、全体の推移としては回復傾向にあり、現在は最も回復した水準となっていること、森林を維持・回復しながらの事業運営により当社グループのリゾート開発・運営がネイチャーポジティブに貢献していることが評価されました(下左図)。

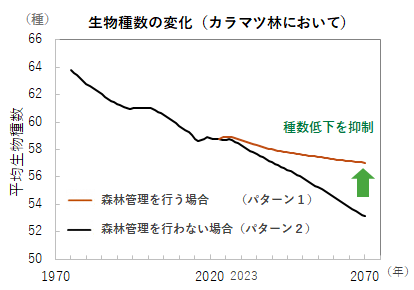

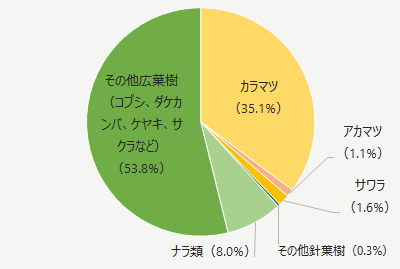

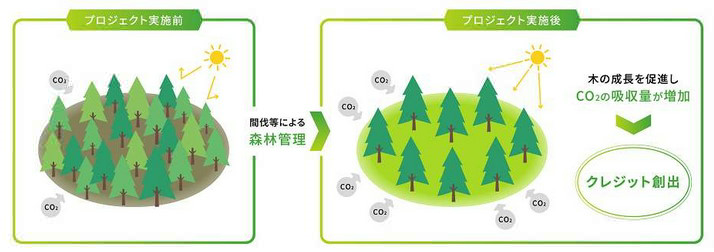

また「東急リゾートタウン蓼科」では、森林経営計画★を策定の上、間伐★などの森林管理に取り組んでいます。現在、森林を構成する樹木が高齢化していることから、今後は間伐を継続しつつ、老齢化したカラマツ林の一部皆伐★と植林を含む森林管理も検討していきます。

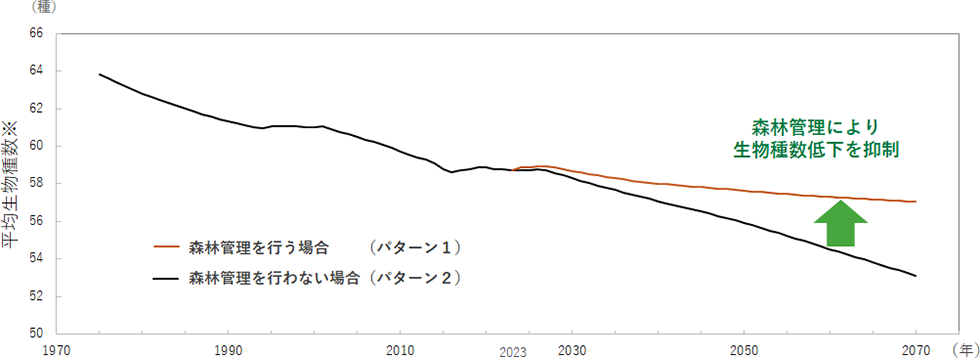

森林管理のあり方が生物多様性にもたらしうるインパクトについても定量評価を実施、「年間2ヘクタールずつ皆伐および植林する管理方法」を行う場合は、森林管理を行わず自然遷移に任せる場合と比べ、森林での生物種数の低下を大きく抑制できることが分かりました(下右図) 。こうした結果も参考に、引き続き適切な森林管理で、生物多様性の保全に努めていきます。

★ :「用語と解説」参照

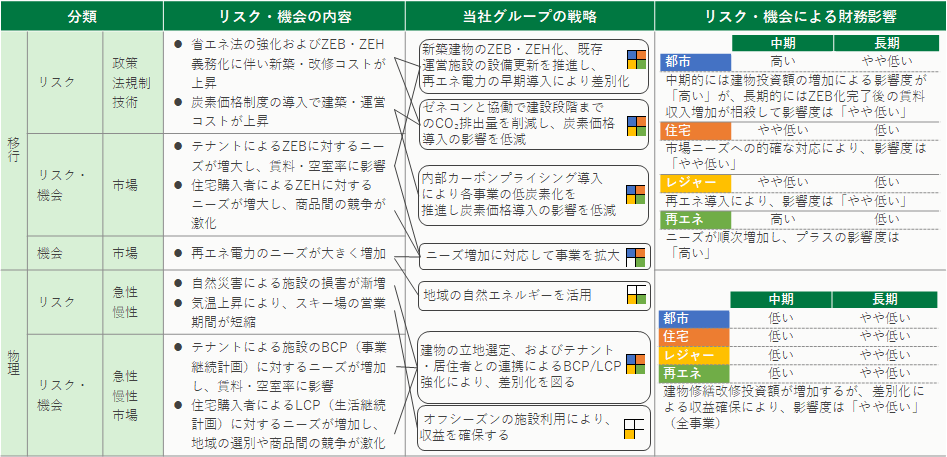

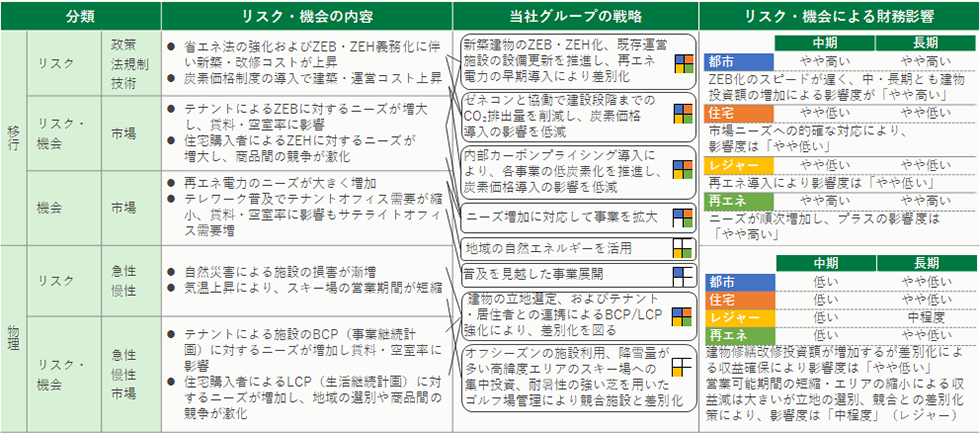

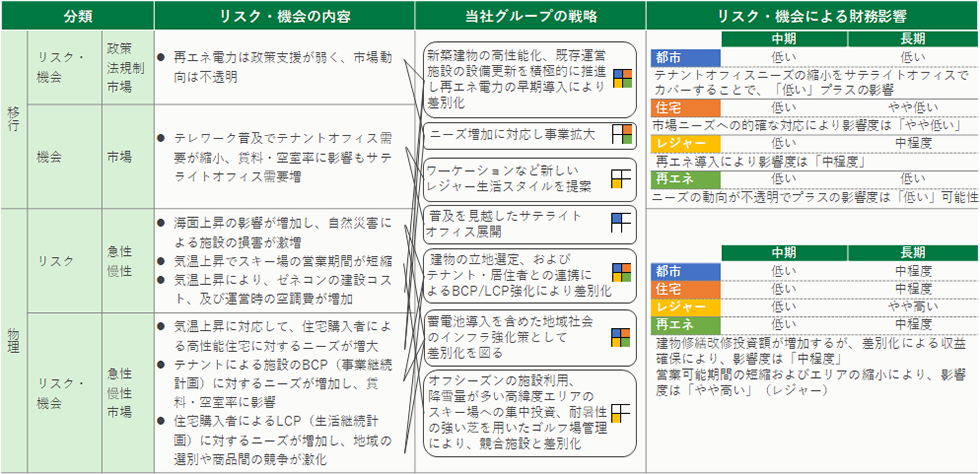

シナリオ分析および依存・インパクト分析を踏まえ、当社の事業上、特に重要と考えられる気候・自然関連の移行リスク・物理的リスクおよび機会を整理しました。

様々な気候・自然関連リスクが想定される一方で、事業機会の獲得も多く期待できることが分かりました。

当社グループが関わる不動産業においては、開発から運営は長期間にわたること、かつ多くの関係者が関わるため、ステークホルダーと協働してサプライチェーン全体で気候・自然関連の課題に取り組む必要があると考えています。

気候・自然関連の当社の具体的取り組み

この表は左右にスクロールできます

| 項目 | 主な取り組み内容 | |

|---|---|---|

| 気候関連 | 再生可能エネルギー事業、再エネ電力の導入・提供 | |

| ZEB・ZEH、環境認証の取得 | ||

| 自然関連 | 都市開発事業 | まちづくり、都市緑化、緑化技術、植栽管理など |

| ホテル・レジャー事業 | 森林経営、希少生物の保護、など | |

| その他 | 外来生物対策、汚染・廃棄物削減、資源循環、水利用削減 | |

今後も引き続き、当社グループの気候・自然関連の依存・インパクト、リスク・機会の検討を深めていく予定です。特に、自然の観点も含めたシナリオ分析の検討を深めるほか、国際動向を踏まえた自然関連の指標・目標のあり方についても検討していく予定です。

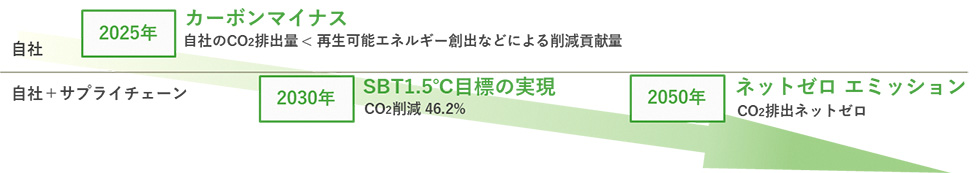

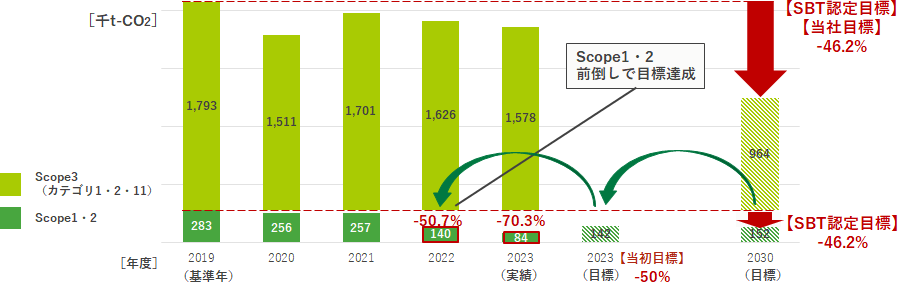

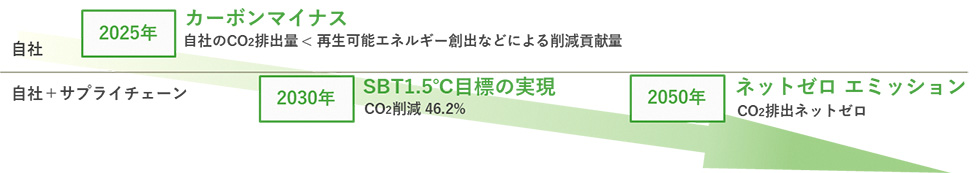

当社グループは、長期ビジョン「GROUP VISION 2030」を策定し、2050年ネットゼロエミッションを掲げ、GHG排出量削減の長期目標を設定しています。同目標は、2024年7月に「SBTネットゼロ認定」を取得しました。

上記目標の達成に向けて、TCFDなどで提示されたガイダンスに沿った移行計画を、本レポート内で説明しています。

移行計画に基づき、再生可能エネルギー事業や、建物のZEB/ZEH化など、脱炭素化に向けた取り組みを推進しています。

この表は左右にスクロールできます

| 移行計画の要素 | 開示内容 |

|---|---|

| ガバナンス体制 |

|

|

|

| ロードマップ・施策 |

|

| リスク・機会 |

|

| 指標・目標 |

|

| ステークホルダーエンゲージメント |

|

この表は左右にスクロールできます

| 一般要件 | 当社グループの考え方 |

|---|---|

| マテリアリティの適用 |

|

| 開示のスコープ/ 自然関連課題がある地域 |

|

| 他のサステナビリティ関連の開示との統合 |

|

| 検討される対象期間 |

|

| 先住民族・地域社会・ 影響を受けるステークホルダー とのエンゲージメント |

|

introduction

気候・自然情報開示

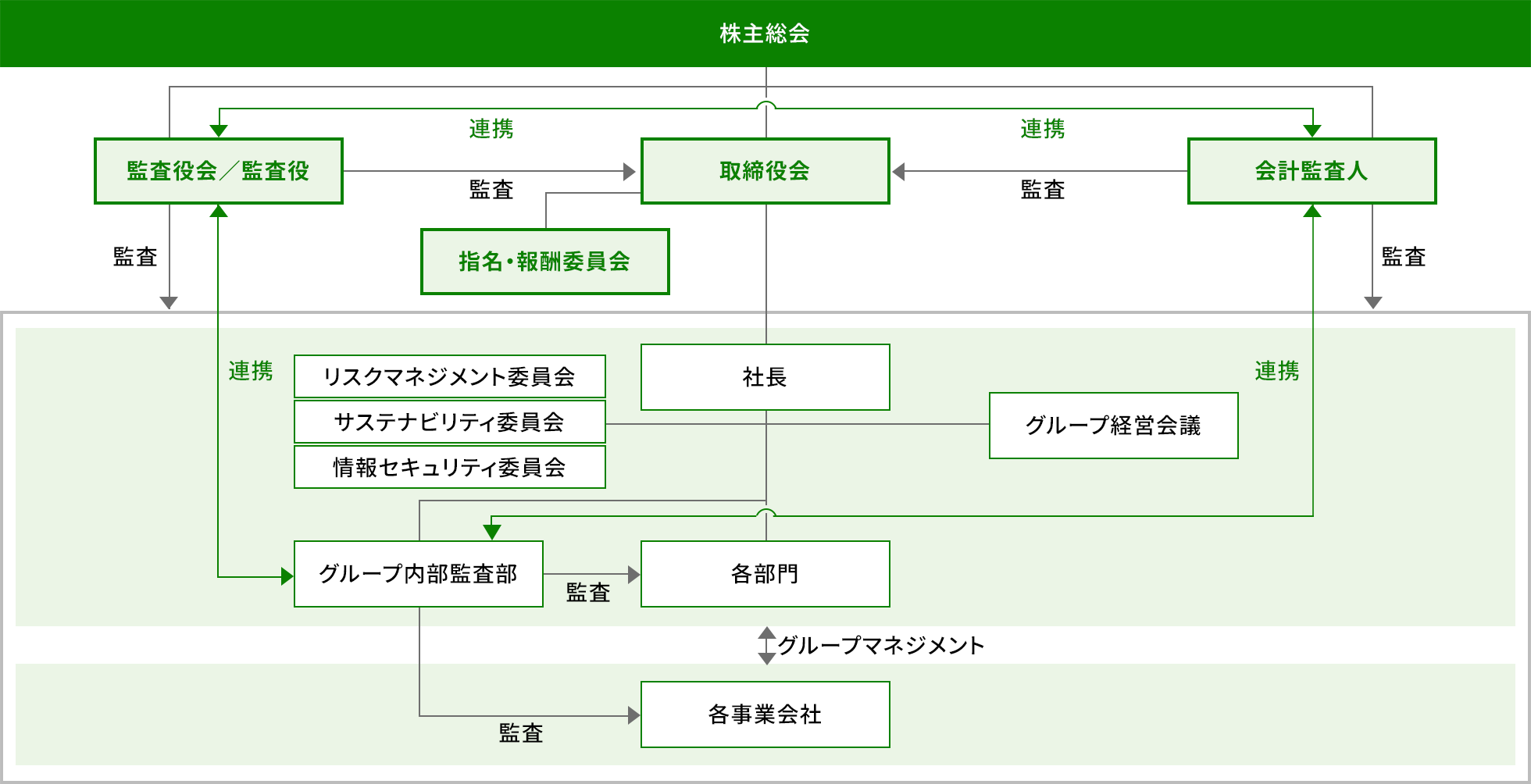

「ガバナンス」では、気候・自然関連の依存・インパクト、リスク・機会に関する取締役会の監視や経営層の役割、自然関連課題に関連するステークホルダーエンゲージメントについて説明することが推奨されています。

当社の気候・自然関連のガバナンス体制については以下のとおりですが、当社グループは、取締役会にて、気候・自然関連目標等を承認し、進捗状況を監督する体制を構築しています。

TNFDでは、自然関連の依存・インパクト、リスク、機会の評価や管理において、自然との関連性が高い先住民族、地域コミュニティ、影響を受けるステークホルダーとの効果的かつ有意義なエンゲージメントが重要視されており、「ガバナンス」の側面で開示することが推奨されています。

また、当社グループが営む不動産事業で、住宅・オフィスビル・商業施設・レジャー事業の施設などの開発から運営は長期間にわたり、多くの関係者が関わることから、脱炭素化やネイチャーポジティブに向けて適切な対応を行うためにはステークホルダー(設計会社・施工会社・お客さまなど)と協働してサプライチェーン全体で取り組む必要があると考えています。

以下で、当社の事業・サプライチェーンでの、人権尊重やステークホルダーエンゲージメントについて紹介します。

サプライヤーである建設会社には、建設工事の発注時に当社のサステナブル調達方針の順守を条件とし、定期的にデューディリジェンスアンケートを実施し、各社の状況を確認しています。課題がある場合には、建設会社と連携して対応することにより、責任あるサプライチェーンの構築を目指します。2023年度は、定例アンケート調査で97社を評価するとともに、そのうち2社を対象に個別ミーティングを行い、課題点の改善や先進事例の共有等を実施しています。(詳細は「サプライチェーン(社会)」参照)

建設時に使用されるコンクリート型枠用合板パネルは、その多くが南洋材を原材料としており、原産林における環境破壊や先住民からの土地収奪などの可能性が指摘されています。当社グループでは、1次サプライヤーである建設会社と連携した対応により、建物の建設に使用するコンクリート型枠用合板の原料材における持続可能性に配慮した木材(FSCおよびPEFC認証材並びに国産材等)利用率を、2030年度までに100%とする目標を定め、以下のような取り組みを進めました。

後述する気候関連のシナリオ分析、自然関連の依存・インパクト分析により検討した主な移行リスクは以下のとおりです。

この表は左右にスクロールできます

| 分類 | リスク・機会の内容 | 気候 | 自然 | 対応策 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5°C | 3°C | 4°C | ||||||

| 移行 | リスク | 政策 法規制 技術 |

省エネ法の強化・ZEB・ZEH義務化による新築・改修コスト上昇 | ● | ● | — | — |

|

| 炭素価格制度の導入による建築・運営コスト上昇 | ● | ● | — | — | ||||

| 再エネ電力の政策支援が弱く、市場動向が不透明 | — | — | ● | — |

|

|||

| 土地改変・資源採取の規制強化による建材の不足、調達コスト増加 土地改変に関する規制強化による開発事業への影響 |

— | — | — | ● |

|

|||

| 緑化率の向上や、エコロジカルネットワーク★形成・在来種植栽など、緑地の質向上を求める規制の導入・強化による対応コストの増加 | — | — | — | ● |

|

|||

| プラスチック・フードロスの規制強化による対応コストの増加 | — | — | — | ● |

|

|||

| 水資源の利用や排水の規制強化による、設備導入などの対応コスト増加 | — | — | — | ● |

|

|||

| 市場 | テナントによるZEBに対するニーズの増大、賃料・空室率への影響 | ● | ● | — | — |

|

||

| 住宅購入者によるZEHに対するニーズの増大、商品間の競争の激化 | ● | ● | — | — | ||||

| 自然へのネガティブインパクトを低減し、ポジティブインパクトを与える物件に対する顧客・テナントのニーズの増大 | — | — | — | ● |

|

|||

| 持続可能な認証品、サステナブルな代替品の需要が高まることによる調達コスト増加 | — | — | — | ● |

|

|||

| 評判 | 地域の生態系や、景観、文化的サービスを含む生態系サービスにネガティブインパクト(土地改変、外来種導入、生態系かく乱など)を与える開発・事業運営・調達活動を行った場合の批判 | — | — | — | ● |

|

||

★ :「用語と解説」参照

後述する気候関連のシナリオ分析、自然関連の依存・インパクト分析により検討した主な機会は以下のとおりです。

この表は左右にスクロールできます

| 分類 | リスク・機会の内容 | 気候 | 自然 | 対応策 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5°C | 3°C | 4°C | ||||||

| 移行 | 機会 | 市場 製品・ サービス |

テナントによるZEBに対するニーズの増大 | ● | ● | — | — |

|

| 住宅購入者によるZEHに対するニーズの増大 | ● | ● | — | — | ||||

| 再エネ電力のニーズの大きな増加 | ● | ● | — | — | ||||

| テレワーク普及でテナントオフィス需要が縮小する一方、サテライトオフィス需要増 | — | ● | ● | — |

|

|||

| 間伐材の利用によるエネルギーコスト削減、新商品の開発 | — | — | — | ● |

|

|||

| 自然へのネガティブインパクトを低減し、ポジティブインパクトを与える不動産に対する顧客・テナントのニーズの増大 | — | — | — | ● |

|

|||

| 資本・ 資金調達 |

都市開発での緑地の量・質に対する政策的支援、インセンティブの享受 | — | — | — | ● | |||

| 自然へのネガティブインパクトを低減し、ポジティブインパクトを与える不動産(緑化、エコロジカルネットワーク形成等)に対する投資の増加 | — | — | — | ● | ||||

| 評判 | 自然や地域コミュニティへのネガティブインパクトを低減し、ポジティブインパクトを与える事業活動(森林管理、生物多様性保全、開発時の影響の低減、持続可能な資源利用、地域振興への貢献など)による評判・企業価値向上/地域との関係性向上 | — | — | — | ● |

|

||

| 自然の魅力を引き出し、適切に活用する事業運営によるまち・地域全体の魅力・ブランド価値向上、関係人口の増加 | — | — | — | ● | ||||

後述する気候関連のシナリオ分析、自然関連の依存・インパクト分析により検討した主な物理的リスクは以下のとおりです。

この表は左右にスクロールできます

| 分類 | リスク・機会の内容 | 気候 | 自然 | 対応策 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5°C | 3°C | 4°C | ||||||

| 物理的 | リスク | 急性 慢性 |

自然災害による施設損傷の漸増(1.5°C/3°C)・激増(4°C) | ● | ● | ● | ● |

|

| テナントによる施設のBCPへのニーズ増加、賃料・空室率への影響 | ● | ● | ● | — | ||||

| 住宅購入者によるLCPに対するニーズ増加、地域選別や商品間の競争の激化 | ● | ● | ● | — | ||||

| 気温上昇による、スキー場の営業期間の短縮、ゴルフ場への暑熱の影響の増大 | ● | ● | ● | ● |

|

|||

| 気温上昇によるゼネコンの建設コストの増大、必要工期の延長 | — | — | ● | — |

|

|||

| 気温上昇による空調費の増加 | — | — | ● | — | ||||

| 他者も含む都市開発に伴うヒートアイランド現象の悪化による空調コスト増加、都市の生活・滞在環境の悪化 | — | — | ● | ● | ||||

| 気温上昇に対応した、住宅購入者の高性能住宅に対するニーズ増大 | — | — | ● | — | ||||

| 自然の劣化による、景観悪化など、まちの魅力や資産価値の低下 | — | — | — | ● |

|

|||

| 河川の汚染、水資源の涵養能力低下等による水資源不足 | — | — | — | ● |

|

|||

| 他者も含む都市開発や、森林の管理不足など、周辺の自然環境の劣化による、土砂災害・水害などのリスク増加 | — | — | — | ● |

|

|||

| 森林のCO₂吸収能力の低下による、ネットゼロ移行計画への影響 | — | — | — | ● |

|

|||

| 観光資源として重要な自然・生態系の劣化による、リゾート地の魅力低下、トレッキングなど自然を活用したアクティビティの魅力の低下 | — | — | — | ● |

|

|||

★ :「用語と解説」参照

後述する気候関連のシナリオ分析により検討した主な機会は以下のとおりです。

この表は左右にスクロールできます

| 分類 | リスク・機会の内容 | 気候 | 自然 | 対応策 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5°C | 3°C | 4°C | ||||||

| 物理的 | 機会 | 市場 製品・ サービス |

気温上昇による、住宅購入者の高性能住宅に対するニーズの増大 | — | — | ● | — |

|

| テナントによる施設のBCPに対するニーズの増加 | ● | ● | ● | — |

|

|||

| 住宅購入者によるLCPに対するニーズの増加 | ● | ● | ● | — | ||||

当社グループでは気候変動戦略の策定に当たり、短期・中期・長期を以下の通り区分しています。

当社グループでは気候変動リスク・機会の重要度に応じて順次対象事業を拡大しながら、バリューチェーン上流・下流への影響を含め、シナリオ分析を実施してきました。

この表は左右にスクロールできます

| 年 | 概要 | 分析シナリオ | 対象事業 | |

|---|---|---|---|---|

| 中期 | 長期 | |||

| 2018 | 環境省支援事業として シナリオ分析を実施 |

2°C、4°C | 都市 | レジャー |

| 2020 | 対象分野の拡大 シナリオ分析の見直し |

1.5°C、3°C、4°C | 都市/住宅 レジャー/再エネ |

|

| 2023 | IEAの最新シナリオ ZE2050の反映 |

1.5°C、(3°C、4°C) | ||

この表は左右にスクロールできます

| 区分 | 類型 | 重要な課題 | 重大な影響 |

|---|---|---|---|

| 移行 リスク |

現在の規制 | 省エネ報告制度、省エネ建築基準 | |

| 新たな規制 | 1.5GHG排出規制強化、炭素税導入 | 〇 | |

| 技術 | ZEB・ZEH化の建築・改修コスト増加 | 〇 | |

| 法的コスト | 東京都キャップ&トレード制度によるクレジット購入 | ||

| 市場 | 環境価値による価格差別化、エネルギーコスト増加 | 〇 | |

| 評判 | 顧客・投資家の意識変化 | ||

| 物理的 リスク |

急性 | 異常気象の激甚化 | |

| 慢性 | 1.5GHG気温上昇、海面上昇 | ||

| 機会 | 資源の効率 | 高効率ビルへの移行、リサイクル | |

| エネルギー源 | 再エネ利用、国の支援策の活用 | 〇 | |

| 製品&サービス | 低炭素製品・サービス拡大 | ||

| 市場 | ESG金融の活用 | 〇 | |

| レジリエンス | 運営資産の省エネ改修、BCP対応 |

この表は左右にスクロールできます

| シナリオ | 概要 | 参照シナリオ |

|---|---|---|

| 1.5°C シナリオ |

脱炭素社会に向けて政策・技術・市場などが着実に移行し、21世紀末の地球の平均気温上昇を産業革命前に比べて1.5°Cに抑えるシナリオ。 |

|

| 3°C シナリオ |

各国が国別目標(NDCs)を順守し、21世紀末の地球の平均気温上昇が産業革命前に比べて約3°Cとなるシナリオ。 |

|

| 4°C シナリオ |

政策・技術・市場などが現在の傾向延長で拡大するため、21世紀末の地球の平均気温上昇が産業革命前に比べて4°C以上となり、気候変動により自然災害リスクが増大するシナリオ。 |

|

★ :「用語と解説」参照

気候変動リスク・機会に対し、当社グループでは事業戦略において以下のように対応してきました。

この表は左右にスクロールできます

| 区分 | 影響と対応 |

|---|---|

| 製品・サービス | 気候変動リスク・機会に対し、当社グループでは従来から緩和策としての建物の省エネ性能向上、および適応策としての運営施設のBCP強化に取り組んできました。2021年に策定した長期ビジョンではさらにZEB/ZEHの推進を掲げ、導入率(ZEB/ZEH Orientedまたはそれを超える建物性能を有する東急不動産の分譲マンション・オフィス等の施設件数割合(着工ベース))を2030年度までに100%、2025年度までに約50%とするKPIを設定しています。また東急不動産(株)では再生可能エネルギー事業「ReENE」の事業拡大・推進を目指しています。 |

| サプライチェーン バリューチェーン |

上流については、2020年に策定した「サステナブル調達方針」では気候変動問題も課題に掲げ、さらにゼネコンとの協働による建物建設工程の低炭素化の検討を開始しました。下流については、分譲・賃貸住宅のZEH化および再生可能エネルギー電力導入を推進しています。 |

| 研究開発投資 | 建物管理を業とする(株)東急コミュニティーでは、技術提案力向上に向けた技術研修センター「NOTIA」を建設し、Nearly ZEB認証を取得しました。また、東急不動産(株)新築ではZEBの標準化を目指し、2022年度には、既存のオフィスビルにおけるZEB化を実装するための検証を実施しています。 |

| 施設の運用 | 都市・レジャー事業などで各種施設を運営する東急不動産(株)では、自社事業の再生可能エネルギー電力の活用を図ることで、2050年に再生可能エネルギー電力利用100%を目指す「RE100★」を2019年に宣言しました。2022年12月には、国内の保有施設全244施設での電力を100%再生可能エネルギーに切り替え完了し、2024年4月には国内事業会社で初めてRE100達成が認定されました。 |

★ :「用語と解説」参照

気候変動リスク・機会に対し、当社グループでは財務計画において以下のように対応してきました。

この表は左右にスクロールできます

| 区分 | 影響と対応 |

|---|---|

| 間接費 | 東急不動産(株)は、シナリオ分析の結果に基づき、既存運営施設におけるCO₂排出量について、中期・長期の省エネ改修と運用改善により削減可能な限界値をシミュレーションしたところ、SBT水準のCO₂排出量の削減を実現するためには、速やかに再生可能エネルギー電力の購入に着手し、段階的に削減量を上積みしてゆく必要性を認識しました。そこで自社の再生可能エネルギー事業で発電した電力の購入で賄う検討に着手し、再生可能エネルギー電力の購入に伴う間接費の上昇額を試算しました。その結果を踏まえ、各年度の予算額に対する影響度を評価しながら運営施設の再生可能エネルギー電力導入を早期に進め、2023年度にRE100を達成しました。 |

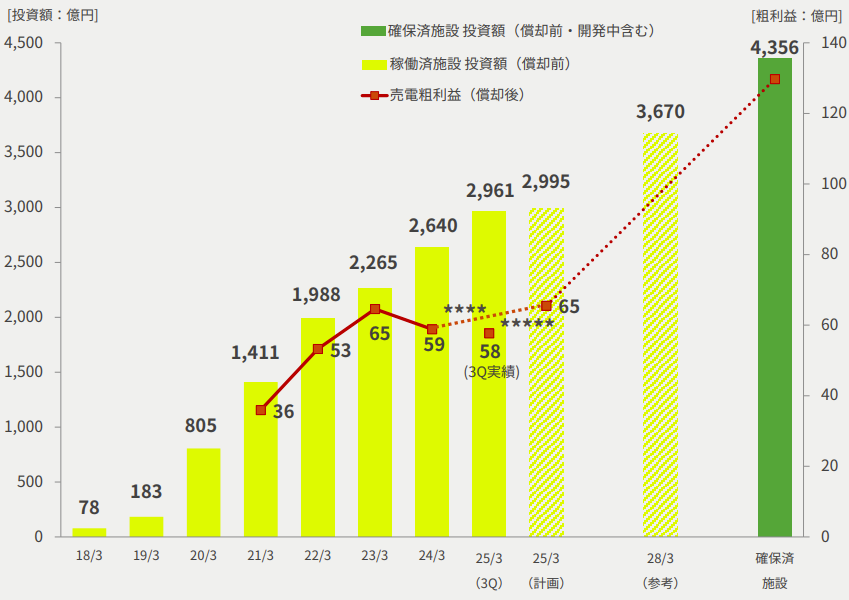

| 資本配分 | 東急不動産(株)は、政府の再生可能エネルギー推進策に対応して、2014年からメガソーラー事業に進出し、さらに2018年度から実施しているシナリオ分析の結果を受け、再生可能エネルギー事業拡大を気候変動関連の機会と位置付け、積極的な投資を行っています。太陽光発電、風力発電、バイオマス発電所等を開発・運営しており、その事業規模は国内トップクラスとなっております。 |

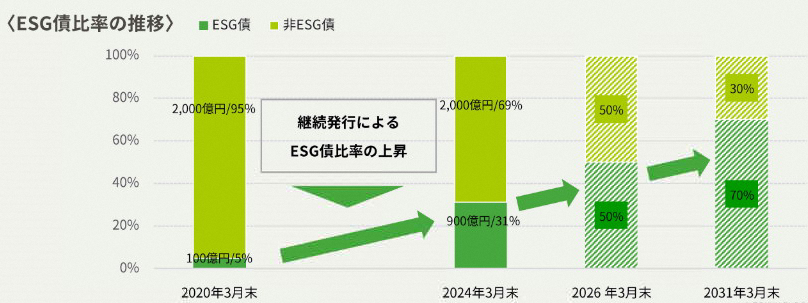

| 負債 | シナリオ分析の結果に基づき、環境関連課題に対する取り組みに対する評価を投資家から得ることを目的として、2019年度には100億円のグリーンボンドを発行しました。2021年度には、国内初となるESG債の長期発行に関する方針「”WE ARE GREEN”ボンドポリシー」を策定し、ESG債比率を、2025年度末に50%以上、2030年度末に70%以上まで引き上げることを目指すこととしています。 |

| 資産 | 長期ビジョンに基づく事業ポートフォリオマネジメントにおいて、環境影響を評価指標の一つとしました。 |

TNFDの「戦略」では、自社が特定した自然関連の依存・インパクトやリスク・機会、それらが自社の事業や戦略、財務計画に与える影響、シナリオを踏まえた戦略のレジリエンス、事業活動やバリューチェーン上の優先地域について説明することが推奨されています。本レポートでは、当社グループの事業について以下の内容を検討しています。

なお、自然関連リスク・機会による当社グループ事業や財務への影響については、シナリオ分析の考え方も踏まえながら検討をさらに深めてまいります。

TNFDの分類を参照し、事業・バリューチェーン段階別に依存・インパクトの内容と定性的な重要性の概観を検討しました。UNEP(国連環境計画)が開発したツールであるENCOREやSBTs for Nature★のツールにおける、セクター別レーティングを参考に※1、依存やインパクトの重要性をVery High~Lowの4段階で整理しました。分析結果は以下です※2。

★ :「用語と解説」参照

バリューチェーンの中でも、当社グループ物件の開発~運営段階での自然のかかわりの重要性が特に高いと考えられるため、当社が保有・運営する主要267拠点(オフィス・商業施設、ホテル、レジャー事業の施設、再エネ施設等/2024年3月)を対象に、所在地を踏まえた優先地域の検討を行いました。TNFDが提示する、生態学的に影響を受けやすい地域等の視点を参照した下表の指標と、当社の依存・インパクト、リスク・機会面での重要性から、優先地域を検討しました。

この表は左右にスクロールできます

| TNFDの 評価視点 |

参照した指標 | 結果概要 |

|---|---|---|

| 生態系の十全性★ | Biodiversity Intactness Index(生物多様性完全度指数)★の高さによって評価 | 都市部にあるオフィス・商業施設・都市型ホテルの所在地は生態系の十全性が低く、地方のリゾートホテルやレジャー事業の施設、再生可能エネルギー施設の所在地は十全性が中程度~高い。 |

| 生物多様性の 重要性 |

以下の指標を総合して評価

|

全体のうち114拠点(2024年3月)が保護地域と近接。 都市・地方問わず保全優先度が高い地域が多数ある。 拠点が多数あるため、指標に基づいてスコアリングを行い、当社内での相対的な優先度を検討。(次頁) |

| 水ストレス | ベースライン水ストレス(Baseline Water Stress)★の高さによって評価 | 水ストレスがかなり高い/高い地域に位置する物件はない。 |

★ :「用語と解説」参照

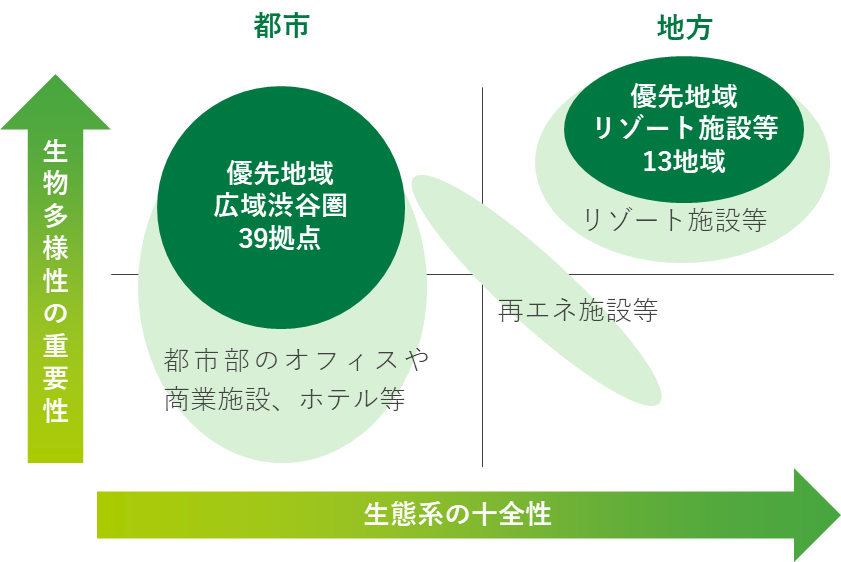

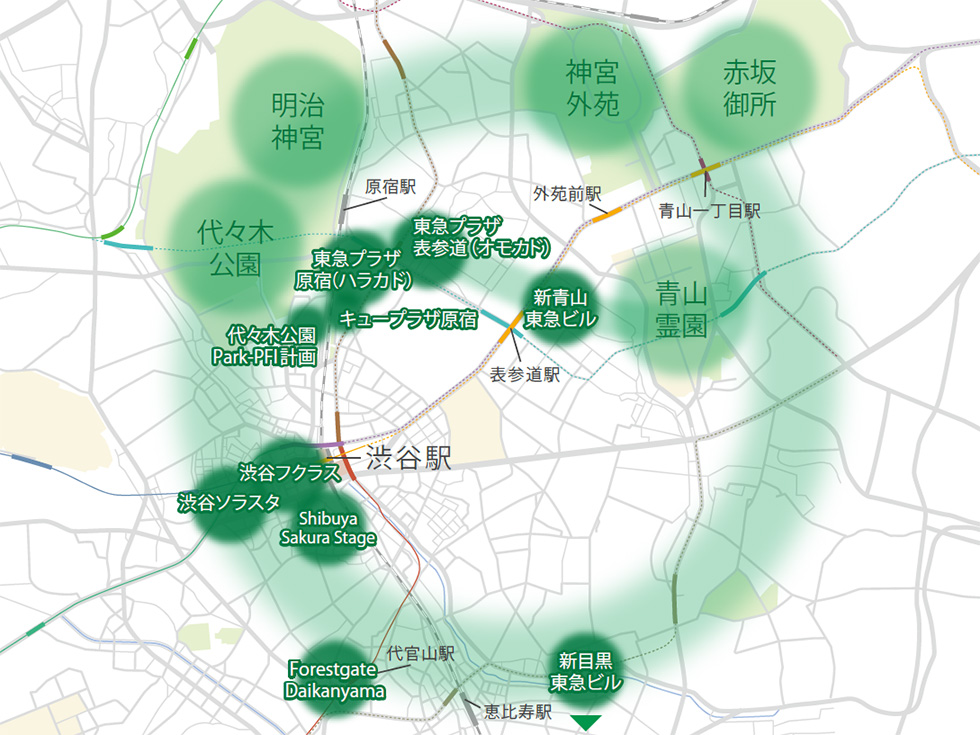

「生物多様性の重要性」「生態系の十全性」の評価結果をスコアリングすると、右図のような分布となりました。

この評価結果とともに、当社グループ全体の自然への依存・インパクトの検討結果も踏まえ、当社グループにとっての自然関連リスク・機会の観点で、特に優先的に検討すべき地域(優先地域)を表のとおり整理しました。

都市開発事業の「広域渋谷圏」およびホテル・レジャー事業を代表する「東急リゾートタウン蓼科」について、TNFDの提供するアプローチであるLEAPに沿って、自然への依存・インパクト、リスク・機会の詳細検討を行いました。

この表は左右にスクロールできます

| 優先地域①: 広域渋谷圏 (物件数:39) |

|

広域渋谷圏 渋谷駅を中心とした、半径2.5km圏内の地域であり、当社グループは、駅周辺の回遊性を高める再開発事業のほか、様々な商業施設・オフィスビル等を開発・運営しています。 |

|---|---|---|

| 優先地域②: リゾート施設 など13地域 |

|

東急リゾートタウン蓼科 長野県茅野市の北東部、蓼科高原のほぼ中央に位置する大型複合リゾート。東急ハーヴェストクラブ蓼科をはじめ、ホテル約250室、ゴルフ場、スキー場、別荘約2,300区画、温泉施設、レストラン、店舗、地域共生施設などを備えています。 |

優先地域とした地域のうち、「広域渋谷圏」および「東急リゾートタウン蓼科」については、TNFDの提示するLEAPアプローチを踏まえ、自然への依存・インパクトと、それに伴う自然関連リスク・機会を、次ページ以降で、より詳しく検討しました。具体的には以下の内容を検討しています。

この表は左右にスクロールできます

| Locate 自然との接点の発見 |

|

|---|---|

| Evaluate 依存・インパクトの診断 |

|

| Assess リスク・機会の評価 |

|

| Prepare 対応・報告の準備 |

|

広域渋谷圏(東京都渋谷区)

「東急リゾートタウン蓼科」(長野県茅野市)

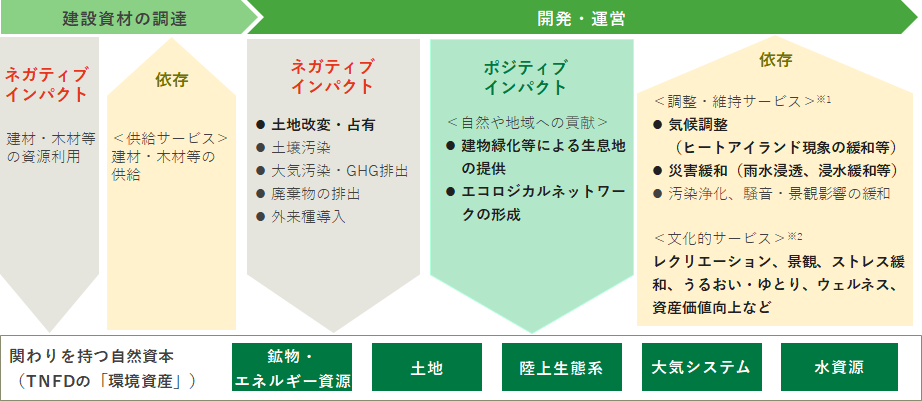

後述する、広域渋谷圏の自然の状態を踏まえた詳細検討に基づき、広域渋谷圏の都市開発事業における、バリューチェーンを通じた主な依存・インパクトの全体像を下図のとおり特定しました。

自然に対しネガティブ・ポジティブ双方のインパクトを与える可能性がある一方、様々な面で自然に依存もしています。

バリューチェーンにおける自然への依存・インパクト ※太字は特に重要と考えられる依存・インパクト

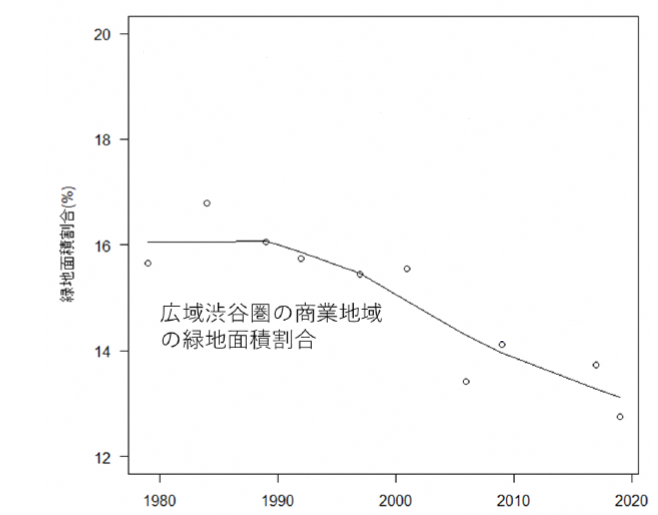

広域渋谷圏は「都市・産業」を中心とした生態系タイプであり、生態系の十全性が高い地域ではありません。

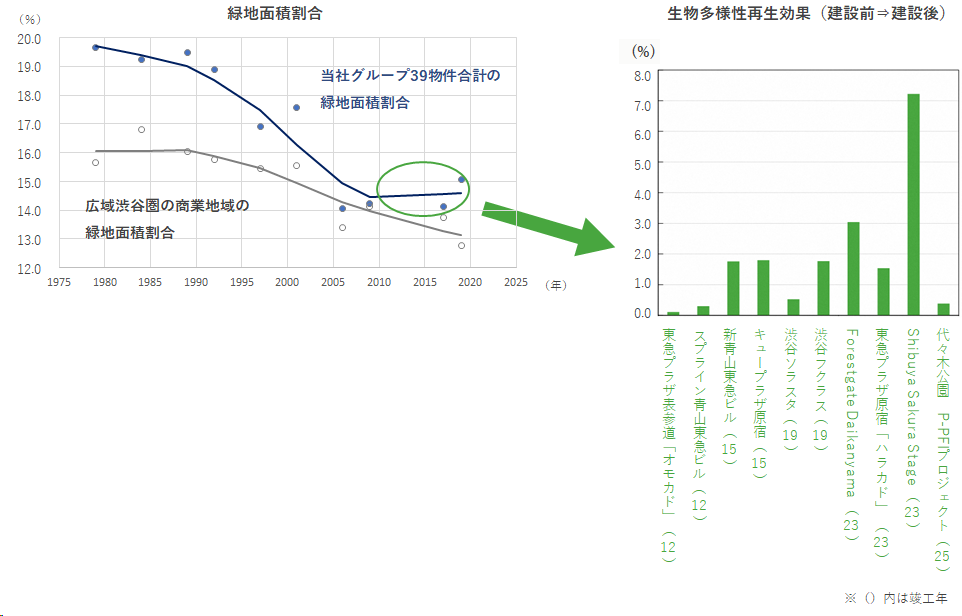

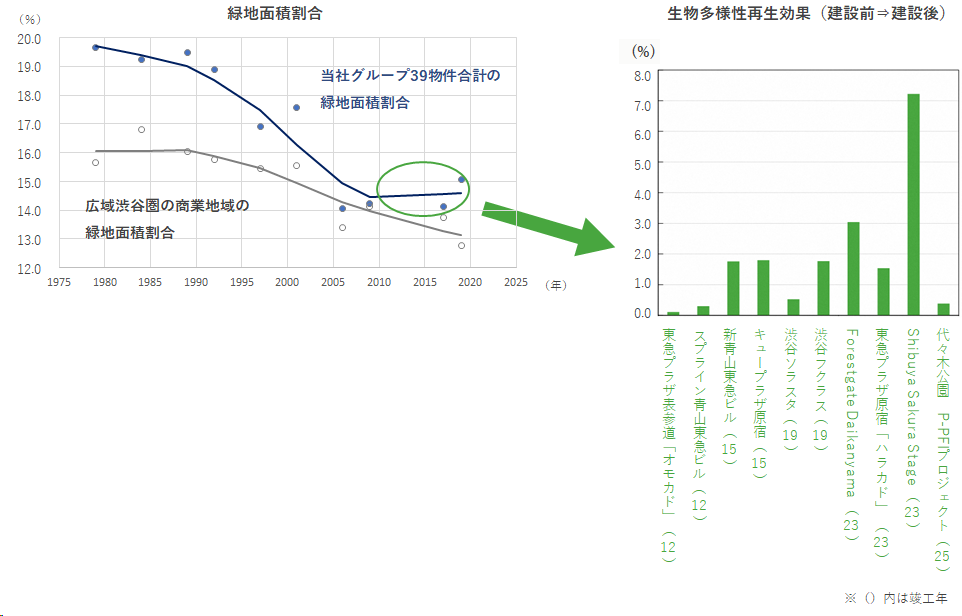

一方、1980年代以降、広域渋谷圏の商業地域全体の緑地面積割合は継続して減少しており(航空写真より算出)、生態系の十全性がさらに低下傾向にあると考えられます。

広域渋谷圏の商業地域全体の緑地面積割合

(株)シンク・ネイチャーによる分析

(株)シンク・ネイチャーによる分析

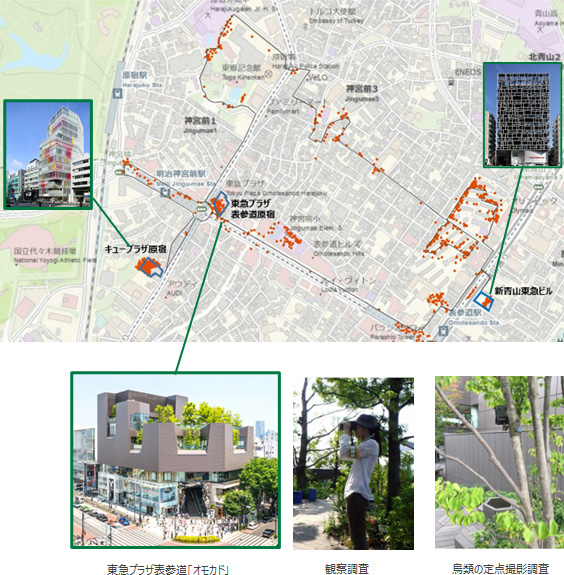

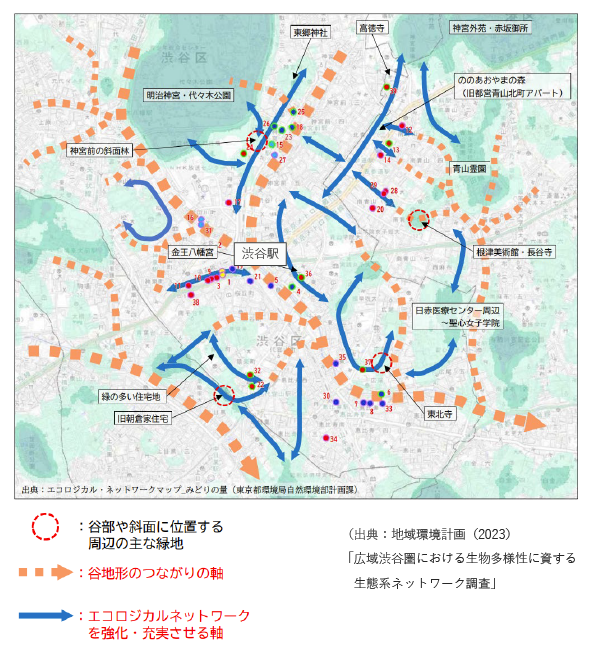

東京都市大学、当社グループの(株)石勝エクステリアおよび(株)東急不動産R&Dセンターの3者で、2016~2018年度に、広域渋谷圏の生態系の共同調査・研究2)を実施しました。広域渋谷圏は、明治神宮・代々木公園、新宿御苑・赤坂御用地などの大規模緑地に囲まれ、一方で大規模緑地に囲まれた市街地においては、小規模な緑が広く点在しているなど、都心でも稀有な自然と共存するエリアです。

こうした大規模な緑地には新種・絶滅危惧種や都内では珍しい動植物も生息するとされており、広域渋谷圏は、このような大規模緑地をつなぐエコロジカル(生態系)ネットワークを形成する上で重要な地域と考えられます。

エコロジカルネットワーク

優れた自然条件を有している地域を核として、これらを有機的につなぐこと。採餌・営巣・繁殖などの生息のステージを地域の中で行えることで、個体群の絶滅や遺伝的な多様性の低下を防ぐことに寄与したり、多様な種間の関係性を構築することで地域全体の種の多様性の回復につながるといった効果がある。

東京都市大学、(株)東急不動産R&Dセンターおよび(株)石勝エクステリアによる共同研究3)の中で、広域渋谷圏において、屋上庭園を設置して生物多様性を考慮した3つの物件とその周辺地域を対象に、蝶類の調査を行いました。その結果、各物件の屋上緑地でチョウ類の存在が確認されており、特に明治神宮から原宿、表参道につながる生態系ネットワークの一部として当社グループの建物緑化が機能し、生息地の提供により周辺生態系へポジティブインパクトを与えている可能性が明らかになりました。

蝶(チョウ)類が確認されたエリア

調査方法

東急プラザ表参道『オモカド』では、2012年度から毎年(コロナ過等一部期間除く)、屋上庭園「おもはらの森」におけるモニタリング調査を実施し、生き物の生息・飛来状況の変化を把握しています4)。

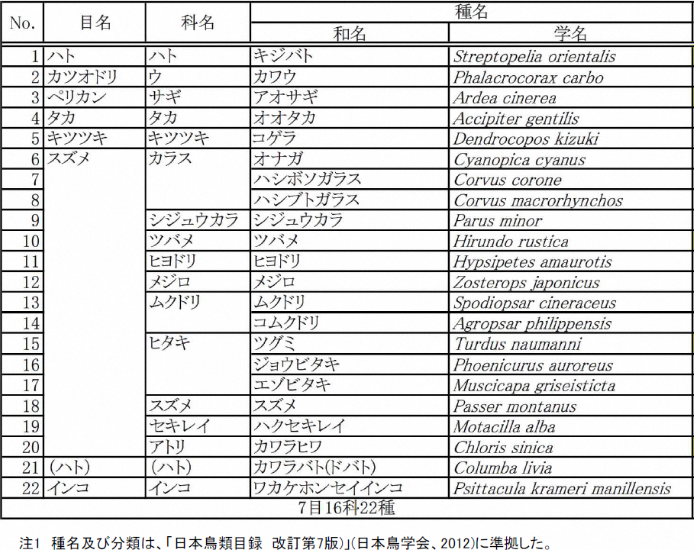

鳥類については、2012~2019年度において、毎年10~16種、累計22種が確認されています。

例えば、スズメのつがいやシジュウカラなどが巣箱で営巣する様子、ツグミなどの様々な鳥類がバードバスでの飲水、植栽での採餌・探餌、休息などを行う様子が確認されており、様々の鳥類が「おもはらの森」を生息環境として恒常的に利用していることが分かっています。

昆虫類については、2012~2019年度において、毎年40~64種、累計151種が確認されています。

特に、移動能力が高いナミアゲハや、屋上緑地内に餌資源があるミンミンゼミ、アオスジアゲハなど9種が8か年で継続的に確認されています。

モニタリング結果からも、「おもはらの森」を中心とした建物緑化が、広域渋谷圏における生き物の生息地の提供により、生態系にポジティブインパクトを与えている可能性が示唆されます。

今後もモニタリングを継続して自然の状態を把握していく予定です。

経年の鳥類リストと観察写真(確認調査)

重要性が高い自然へのインパクトのうち、当社グループの物件の土地占有および建物緑化による生態系へのインパクトを、(株)シンク・ネイチャーの協力のもと定量的に分析しました。

植栽樹種とそれを利用する鳥・蝶の関係に基づき、建設地点の1kmグリッド内に生息する生物が、建設前後でどれだけ増減するかの割合を、3分類群の種数と個体数でそれぞれ算出し、計6つの値の平均を結果に採用。

下図は、(株)シンク・ネイチャーの分析手法の考え方を示したイメージです

出典:(株)シンク・ネイチャー

1980年代から、特に1990~2000年代にかけて、緑地面積割合は建設前後で減少傾向にありますが、当社グループ39物件全体では、商業地域全体の平均を上回って推移していました。さらに、COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)が開催されるなど世界的なターニングポイントとなった2010年以降、生物多様性の損失から反転し、回復傾向(ネイチャーポジティブ)となっています。

生物多様性再生効果については、全39物件のうち15物件で建設前後の再生効果がプラスとなりました。特に、2012年度以降竣工の物件は生物多様性再生効果が高く、広域渋谷圏全体の生物多様性の回復に貢献していると考えています。

都市再開発事業の対象施設等を中心に、当社グループが得意とする地域共生のまちづくりにおいて、緑の量・質の確保と来街者・施設利用者の快適性を調和させた開発・運営を行っていることが、近年の生物多様性再生効果の高さに結びついていると考えられます。

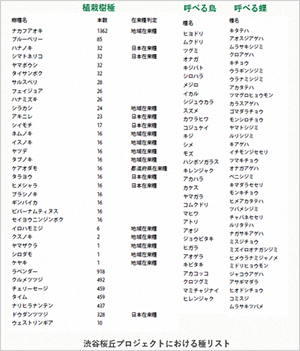

全39物件での植栽による種の捕捉率(広域渋谷圏全体に生息する種のうち、当社グループ物件の緑地で呼び込むことが可能な種の割合)を、(株)シンク・ネイチャーにて分析した結果、鳥類では約6割、蝶類では約9割の種を呼び込むことができる植栽であることが分かりました。特に在来樹木に基づく植栽を行っている物件が、高い捕捉率を示し、緑の質も生物多様性再生効果のアップに寄与しています。

例えば「Shibuya Sakura Stage」では、国や地域、東京都の在来種を含めた多くの樹種を多数植栽することによって、多くの種の鳥や蝶を呼び込める可能性があり、このことが種の捕捉率と再生効果の高さ(7.2%)につながっています。

近年の物件を中心に、在来種植栽などを含む緑化が生物多様性の再生に貢献していることが分かったため、今後も緑地の質に配慮した緑化に取り組むことが重要と考えています。

(株)シンク・ネイチャーが分析した種リスト

Shibuya Sakura Stage(2023年11月竣工)

渋谷駅に隣接する桜丘では、渋谷の新たなランドマークとなる大型複合施設「Shibuya Sakura Stage」の開発を手がけました。

本物件では、憩いの空間となる緑豊かな空間「はぐくみSTAGE」を整備し、ヒートアイランド対策にも寄与する地上、屋上、壁面等を活⽤した立体的な緑化を推進するとともに、太陽光発電等の再生可能エネルギー利⽤や次世代技術導入等による環境負荷低減にも取り組みます。

生物多様性の取り組みをサポートする環境コンサルティング会社 株式会社地域環境計画の協力のもと、広域渋谷圏でのエコロジカルネットワーク形成の現状と方向性について分析しました。

地形や緑地の現状の分析から、広域渋谷圏は、武蔵野台地に渋谷川および目黒川の谷の低地が入り組んだ地形であり、谷地形や谷部に面した斜面に残存する緑地が多いことが確認されました。

また、当社の物件は、右図の赤○の位置にあり、物件同士が近接・集中している箇所もあります。

今後のエコロジカルネットワークをより充実させるためには、次の3つの場所の着目点が有益と考えられることが分かりました。

今後もサイトの特性に応じた緑地整備に配慮し、生物モニタリング調査も継続して実施する予定です。

広域渋谷圏における谷地形のつながりとエコロジカルネットワーク形成の方向性

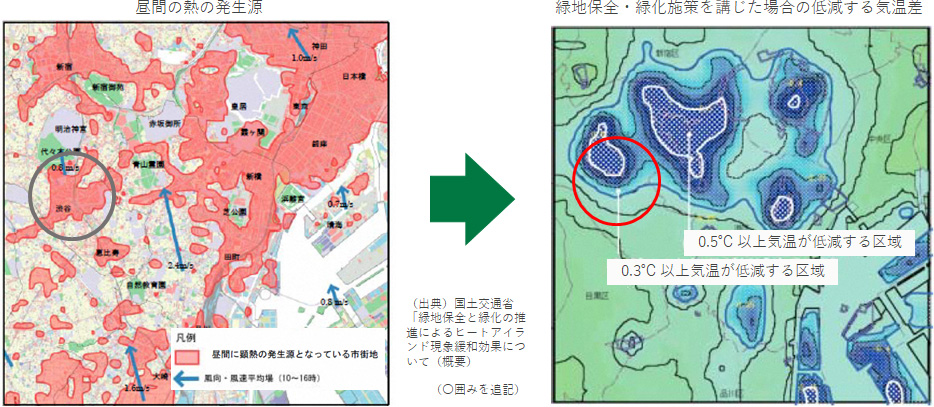

国の生物多様性国家戦略やまちづくりGX戦略、東京都の生物多様性地域戦略において、都市の重要な生態系サービスとして、自然によるヒートアイランド現象の緩和、洪水被害の軽減などの機能が重視されており、依存の観点では、これらの災害緩和・気候調整の生態系サービスが重要と考えられます。国土交通省によると、広域渋谷圏周辺(図の○で囲まれたエリア)は熱の発生源である一方、緑地保全や緑化施策を総合的に講じた場合に気温低下が期待できる地域と考えられます。

また、渋谷区の「みどりの整備方針」では、建物緑化などによって大規模緑地とのつながりを形成することは、都市のヒートアイランド現象の緩和に貢献するクールスポットの創出に寄与するとされており、依存の面だけでなく、こうした調整サービスに対するポジティブインパクトを与える面での重要性も高いと考えられます。

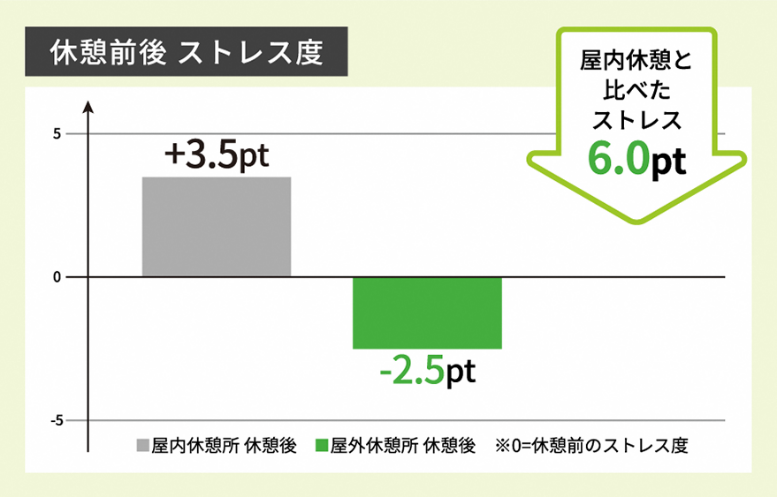

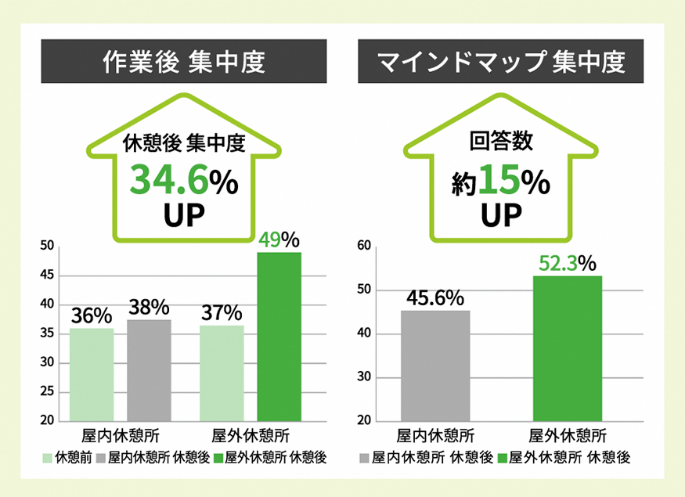

当社グループでは、オフィスビルで提案する新しい働き方「GREEN WORK STYLE」の一環として、緑(植物や自然)が人に与える影響や効果を科学的に検証しました。例えば、緑のある屋上スペースでの休憩による効果を検証した結果、緑のある休憩後のほうが緑のない屋内と比べてストレス度が6.0ポイント低く、集中度の上昇は高い、ということが分かりました。

この結果からも、広域渋谷圏を含む都市においては、景観の改善、ストレス緩和・癒しといったウェルネスへの効果、働く人のひらめきやコミュニケーション活性化、モチベーションアップなどの生産性向上、そして、オフィス・商業施設などの魅力や資産価値向上といった面で、文化的サービスの重要性が高いと考えられます。

実証実験概要

当社グループの自然への依存・インパクトに基づき、関連する社会動向・政策の方向性など外部環境の情報も参照したうえで、都市開発事業において想定されるリスク・機会を検討しました。当社グループの事業にとっての重要性を定性的に検討した結果、重要と考えられるリスク・機会は以下のとおりです。

依存している生態系サービスの劣化による景観・快適性の悪化などの物理的リスクや、規制、市場環境の変化による移行リスクなどのリスクが想定される一方で、多くの自然関連機会も生じうることが分かりました。

この表は左右にスクロールできます

| 分類 | 主な依存・インパクト | 都市開発事業におけるリスク・機会の内容 | ||

|---|---|---|---|---|

| 移行 | リスク | 政策・ 法規制 |

建材・木材などの資源調達 (自然へのインパクト) |

|

| オフィス・商業施設等の物件の開発・運営による土地改変・占有 (陸域生態系へのインパクト) |

|

|||

|

||||

| 市場 |

|

|||

| 技術 | 水や建材などの利用 (資源利用によるインパクト) |

|

||

| 評判 | 土地改変・占有、汚染、廃棄物排出、外来種導入等のネガティブインパクト |

|

||

| 機会 | 市場 |

土地改変・占有、汚染、廃棄物排出などネガティブインパクトの低減 緑地による生息地の提供、エコロジカルネットワーク形成など生態系(および生態系サービス)へのポジティブインパクト |

|

|

| 政策・ 法規制 |

|

|||

| 資本 資金調達 |

|

|||

| 評判 |

|

|||

|

||||

|

||||

| 物理 | リスク | 急性 ・慢性 |

ヒートアイランド現象の緩和 (調整・維持サービスへの依存) |

|

| レクリエーション、視覚的アメニティ (文化的サービスへの依存) |

|

|||

「東急リゾートタウン蓼科」は、長野県茅野市の北東部、蓼科高原のほぼ中央に位置し、標高1,100mから1,800mに立地する、総敷地面積約660ha(東京ドーム約140個分)の大型複合リゾートです。会員制リゾートホテルである東急ハーヴェストクラブ蓼科をはじめ、ホテル約250室、ゴルフ場(18ホール)、スキー場、別荘(戸建て、保養所、ヴィラ)約2,300区画、温泉施設、レストラン、店舗などを備えています。1974年に着工し、1978年には蓼科東急ゴルフコース開業、別荘地第1次販売を開始し、以後スキー場、テニスコート、ホテル等を開業、多彩なアクティビティや癒し、ワーケーションも含め、お客様が快適に豊かな自然を楽しむことができる、様々な施設・サービスを展開しています。

タウン内からは八ヶ岳連峰を望み、7月から8月でも最低気温は10°Cを下回ることもあるほど夏は過ごしやすく、湿度が低い爽やかな気候により、避暑地として優れた自然環境を有しています。

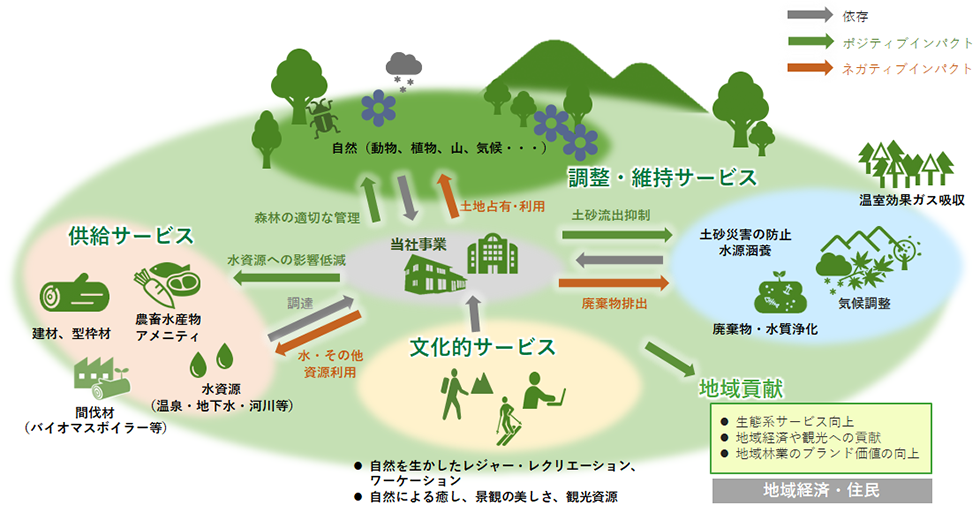

「東急リゾートタウン蓼科」の事業は、下図のように、様々な面で自然や生態系サービスに依存しており、事業を営む上で、自然や自然のもたらす恵みが特に重要であると考えられます。また、ネガティブ・ポジティブ双方の自然へのインパクトも与えています。

後述する、東急リゾートタウン蓼科の自然の状態を踏まえた検討に基づき、事業・バリューチェーンを通じた主な依存・インパクトを下図のとおり特定しました。

自然に対しネガティブ・ポジティブ双方のインパクトを与える可能性がある一方、様々な面で自然に依存もしています。

バリューチェーンにおける自然への依存・インパクト ※太字は特に重要と考えられる依存・インパクト

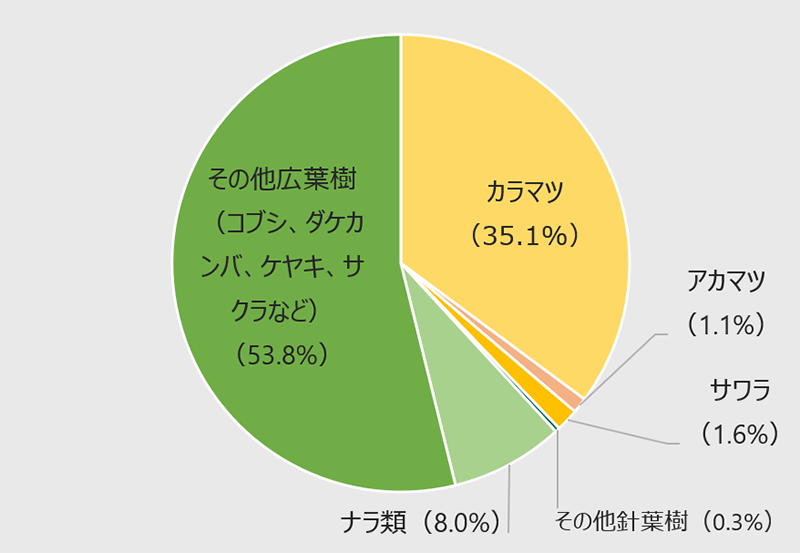

「東急リゾートタウン蓼科」は、ホテル・ゴルフ場・スキー場・別荘などを備えた大規模な複合リゾートであり、敷地には約588ヘクタールの広大な森林を有しています。そのうち約3割以上と多くを占めるのが戦後に木材利用のために植林されたカラマツ林であり、そのほかミズナラなどのナラ類も多く見られるのが特徴です。

「東急リゾートタウン蓼科」の森林の構成

| 構成樹種 | 面積 | ||

|---|---|---|---|

| ヘクタール | 割合 | ||

| 針葉樹 | カラマツ | 207 | 35.1% |

| アカマツ | 6 | 1.1% | |

| サワラ | 9 | 1.6% | |

| その他針葉樹 | 2 | 0.3% | |

| 広葉樹 | ナラ類 | 47 | 8.0% |

| その他広葉樹 | 317 | 53.8% | |

※森林の面積、構成は当社が保有、または長野県が公開している森林簿から集計。

豊かな自然に囲まれた「東急リゾートタウン蓼科」は、観光資源として様々な自然資源に依存しています。

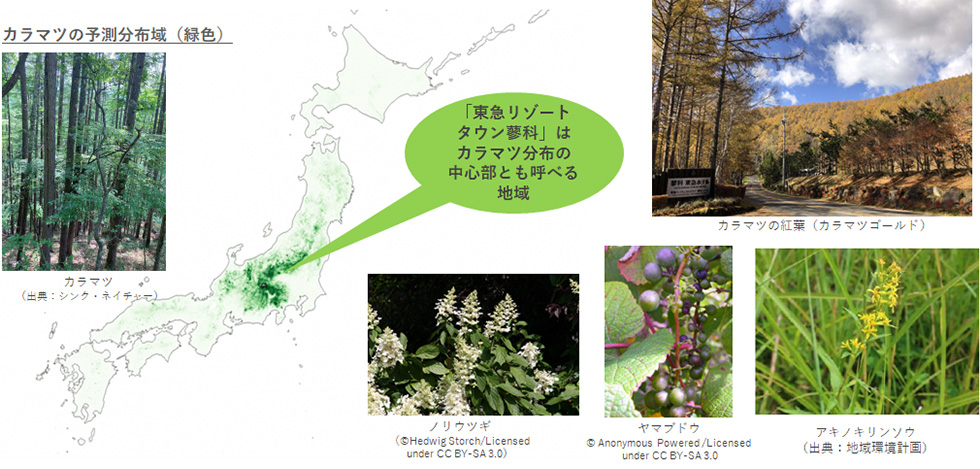

そこで(株)シンク・ネイチャーと連携し、生物種の分析を軸に、「東急リゾートタウン蓼科」の観光資源としての自然への依存について、詳細分析しました。

出典:(株)シンク・ネイチャー

| 和名 | 東急リゾート タウン蓼科 |

茅野市 |

|---|---|---|

| カラマツ | 14.2 | 11.2 |

| ノリウツギ | 4.1 | 4.0 |

| ヤマブドウ | 3.7 | 3.0 |

| アキノキリンソウ | 3.4 | 3.2 |

| ミズナラ | 1.5 | 0.8 |

| ウリハダカエデ | 4.2 | 3.8 |

| ハイマツ | 10.2 | 9.7 |

| コケモモ | 9.8 | 10.1 |

| ナナカマド | 12.6 | 11.8 |

| ダケカンバ | 5.7 | 4.6 |

「東急リゾートタウン蓼科」は全国的にみても、カラマツ分布の中心部とも呼べるほどカラマツが豊富であることが分かりました。カラマツは日本固有種で、針葉樹で唯一の落葉樹であるため、春は新緑、秋は紅葉を楽しむことができます。また、カラマツ林で特徴的な植物として、ノリウツギやヤマブドウなど山裾に色合いをもたらす植物、美しい花を咲かせるアキノキリンソウなどが豊富であることも分かりました。これらの豊かな植生と、それによる美しい景観が、「東急リゾートタウン蓼科」の観光地としての魅力を高め、来訪客等の交流人口や関係人口の維持・増加などの側面で、事業を支えているといえます。

出典:(株)シンク・ネイチャー

ミズナラ、ハイマツについても、以下の特徴が分かり、これらの豊かな植生とそれによる美しい景観が、「東急リゾートタウン蓼科」の観光地としての魅力を高め、来訪客等の交流人口や関係人口の維持・増加などの側面で、事業を支えているといえます。

ミズナラについては、茅野市では必ずしも卓越して多くない一方、「東急リゾートタウン蓼科」では卓越して生息が多いことが分かりました。ミズナラ群落では、ウリハダカエデなどのカエデ科の植物やナラ類など、紅葉に富んだ植物の生息が豊富であることも分かりました。

八ヶ岳連峰の稜線と同期するように「東急リゾートタウン蓼科」の東方に生息適地適性度の高い地域が分布していること、茅野市では高山植生であるハイマツの生息が全国的に見ても多いことが分かりました。また、コケモモ-ハイマツ群集に関連する植生として、コケモモのほか、ダケカンバなど紅葉性にも優れた植物の生息が豊富であることが分かりました。これらの高山植生は、登山客にとっての魅力の一つとなっていると考えられます。

事業によるインパクトのうち、生態系サービスや森林生態系、景観の変化などに影響を及ぼす可能性のある重要なインパクトとして、施設の開発や運営による土地改変・占有によるインパクトを詳細に評価しました。

具体的には、当社の開発開始以降の森林面積の変化を、(株)シンク・ネイチャーの協力のもと、定量的に分析しました。

機械学習:データ解析の方法の一つで、大量のデータからコンピューターが自らルールを学習し、その結果をもとに予測・判断を実施するもの。

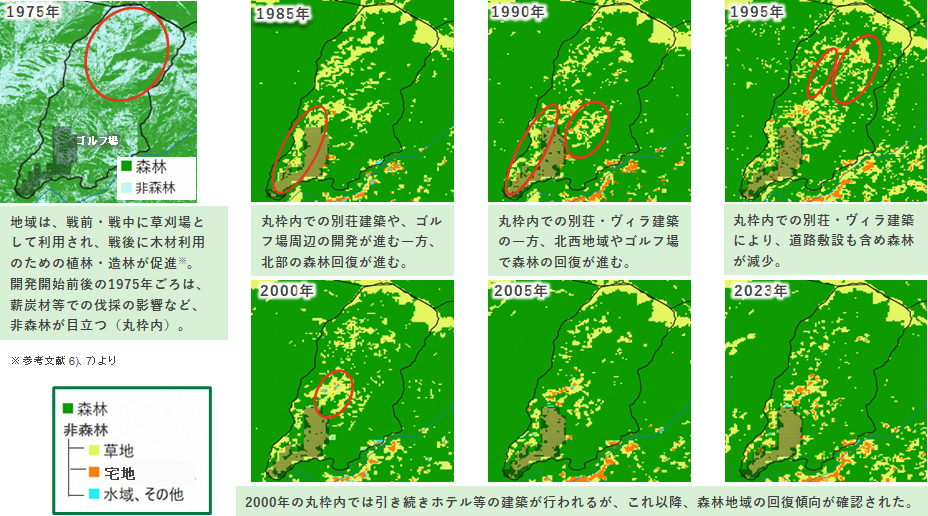

経年における森林の変化は下図の通りです。用地取得前後の1975年頃は、敷地北部を中心に非森林地域が多い状態でした。森林の状態は、これら地域の森林の回復と、施設・別荘などの開発により変動していることが分かりました。

出典:(株)シンク・ネイチャー

森林の状態を分析した結果、東急リゾートタウン蓼科における森林面積割合の変化は以下となりました。森林面積はゴルフ場や別荘・ヴィラの建設等による落ち込みを挟みつつも、全体の推移としては回復傾向にあり、現在は最も回復した水準となっていることが分かりました。森林を維持・回復をしながらの事業運営により、当社のリゾート開発・運営がネイチャーポジティブに貢献していると評価されています。

森林面積割合の変化(空中写真・衛生画像から評価)

出典:(株)シンク・ネイチャー

当社グループでは、茅野市の森林整備計画に基づき2018年に東急リゾートタウン蓼科における森林経営計画★を策定し、間伐・植林による森林管理に取り組んでいます。一方で、森林を構成する樹木の樹齢が高齢化していることから、間伐・植林に加え、今後は老齢化したカラマツ林の一部皆伐★と植林を含む森林管理を検討しています。そこで、今後の森林管理のあり方が生物多様性にもたらしうるインパクトを定量的に評価しました。

具体的には、(株)シンク・ネイチャーの協力のもと、森林の植生状況や管理状況を踏まえ、森林の生物多様性の状態を表す指標の一つである「生物種数」を対象に、過去からの推移と、森林管理のあり方が生物種数に与える影響を定量的に分析しました。

森林のうち、カラマツ林について、毎年2ヘクタールずつ老齢林を皆伐し植林する森林保全活動を行っていくと仮定したパターンと、間伐や皆伐を行わずに自然遷移に任せたパターンを比較分析しました。

★ :「用語と解説」参照

カラマツ林を対象に、(株)シンク・ネイチャーの生物多様性ビッグデータに基づき、以下の2パターンの管理方法により、生物種数が将来どのように変化するかを分析しました。

この表は左右にスクロールできます

| パターン | 将来の管理想定 | 何が分かるか |

|---|---|---|

| 1. 森林管理を行う場合: 老齢林の一部を皆伐・植林し、広葉樹林が混ざり合った森林とする |

毎年2ヘクタールずつ老齢林(80年生以上)を皆伐し、広葉樹を植林して混ざり合った森林に少しずつ遷移させる | 小規模皆伐および植林を長期的に行った場合の生物多様性への影響 |

| 2. 森林管理を行わない場合: 自然遷移に任せる(放置) |

森林管理を行わず(間伐・皆伐をしない)、自然遷移に任せる | 人の手を加えずに森林をそのまま残した場合の生物多様性への影響 |

通常、経年すると森林樹木の高齢化に伴い、森林の生物種数は減少します。分析の結果、当社は開発開始以来、森林伐採を抑えた開発とカラマツ林の植栽・保全管理によって、紅葉性に富み景観に優れた森づくりを行っている一方、平均樹齢は80年以上と、森林の高齢化が進み、生物種数が減少するフェーズにあることが分かりました(下図、2023年まで)。

一方で下図のとおり、カラマツ林においては、老齢林の一部を皆伐・植林し、広葉樹林が混ざり合った森林に誘導していく管理方法(パターン1)は、森林管理を行わず自然遷移に任せる方法(パターン2)と比べて、生物種数の低下度合いを抑制できることが分かりました(下図、2023年以降)。こうした結果も参考に、今後も間伐の継続や、一部の皆伐・植林を含め、適切な森林管理により、生物多様性の保全に努めてまいります。

生物種数の変化(カラマツ林において)

出典:(株)シンク・ネイチャー

平均生物種数:カラマツ林を30m四方のグリッド(枠)で分割し、各グリッド内に含まれる生物種数をデータ分析したのち、全グリッドで単純平均を算出したもの。

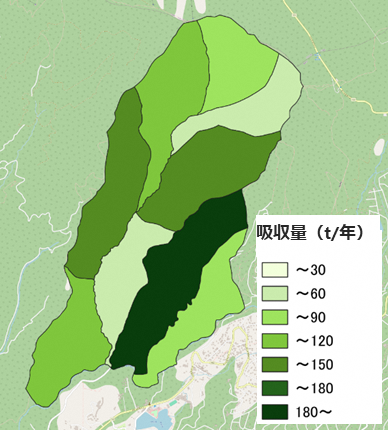

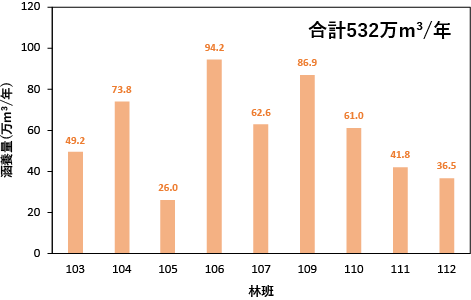

依存する自然の機能の一つである「森林の炭素吸収機能」について、「東急リゾートタウン蓼科」の森林によるCO₂吸収量を算定しました。

森林の構成

見える化シートの概要

この表は左右にスクロールできます

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 作成・公開 | 林野庁 |

| 特徴 |

|

| 計算式 | 1haあたりの年間CO₂吸収量 =①1haあたりの年間幹成長量×②拡大係数×(1+③地下部比率)×④容積密度×⑤炭素含有率×⑥44/12 |

| 係数の定義 |

|

分析の結果、「東急リゾートタウン蓼科」の森林全体では、1年あたり892tのCO₂を吸収していることが分かりました。これは一般家庭約240世帯分※の年間世帯排出量に相当します。

| CO₂吸収量 | 樹種別の吸収量 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| カラマツ | その他樹種 | ||

| 年間推定値 (t-CO₂/年) |

340 | 552 | 892 |

| 1ヘクタールあたりの年間推定値 (t-CO₂/ha/年) |

1.6 | 1.4 | 1.5 |

CO₂吸収量(区域ごと)

「日本国温室効果ガスインベントリ(2021年度)」データの世帯あたりCO₂排出量から算定。

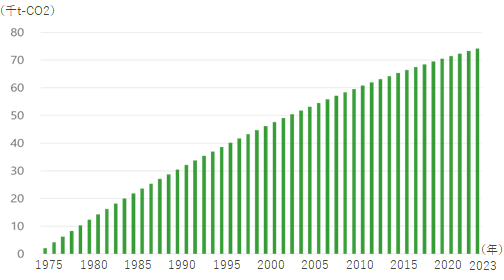

過去50年間で、森林の面積や構成樹種は変化せず、樹齢は経年変化しているという仮定のもと、過去の森林の状態を推定し、開発(1974年頃)以来、2023年までの累積のCO₂吸収量を計算しました。

計算の結果、 「東急リゾートタウン蓼科」の森林全体では、累積で約7.4万tのCO₂を吸収していることが分かりました。単年平均すると約1,480tのCO₂となり、約400世帯分の年間排出量に相当します。

| 累積CO₂吸収量 | 樹種別の吸収量 | 累計 | |

|---|---|---|---|

| カラマツ | その他樹種 | ||

| 1974~2023年の累積推定値 (t-CO₂) |

3.1万 | 4.3万 | 7.4万 |

CO₂吸収量(累計)

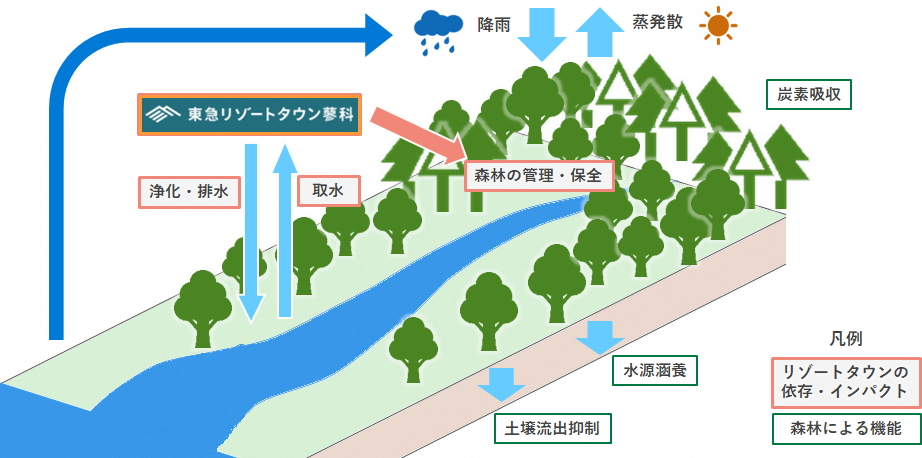

東急リゾートタウン蓼科では必要な水を、川や地下水から取水していますが、この水は森林によって守られています。森林は、炭素吸収はもちろん、水源涵養(かんよう)、土壌流出抑制などの多面的機能を持っており、50年以上にわたって東急リゾートタウン蓼科の持続的な発展を支えてきました。東急リゾートタウン蓼科は、利用した水の浄化はもちろん、間伐など森林の適切な管理を行い育成することによって森や水資源を保全しています。このような森林との依存・インパクトの関係の中で、東急リゾートタウン蓼科は大切な水循環の一端を担っています。

東急リゾートタウン蓼科は、独自の上水場を完備し、タウン内の複数の天然の水源から取水して、タウン全体の水道水をまかなっている自給型のリゾート施設です。持続可能な水源の確保と水道供給のためには、タウンの森林の水源涵養機能が重要な役割を担っています。

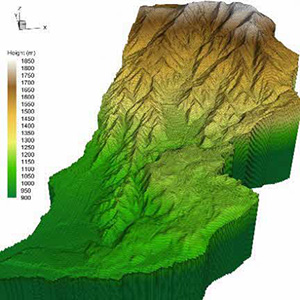

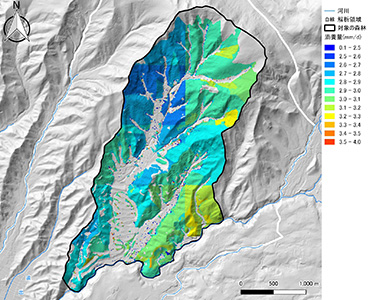

タウン内の森林を対象に、森林の水源涵養機能とタウン全体の取水量との関係性について、総合的な流域水循環解析を行い水問題の科学的ソリューションを提供する企業である、(株)地圏環境テクノロジーの協力のもと、水循環に関するシミュレータ「GETFLOWS」を用いて、定量的に評価しました。

※水源涵養

森林の土壌により、降水が地中に染み込み、保持されること。森林に降った雨は、一度森林や土壌を経由して、土壌の隙間に蓄えられ、ゆっくり時間をかけて河川に流出するため、「洪水の緩和」や「水資源の貯留」に寄与する。また地中を通った水は濾過され「水質浄化」も期待される。

出典)地圏環境テクノロジー

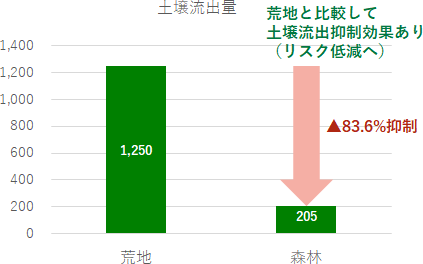

森林の土壌は、水源涵養や森林生態系の保全に重要な役割を担っているため、土壌流出は水源涵養機能の低下、水質の悪化、生態系の破壊・損失など、自然に対しネガティブな影響を及ぼします。

東急リゾートタウン蓼科の森林により、土壌流出がどの程度抑制されているのかを定量的に評価しました。

土壌流出量を予測する算定方法として一般的に使用されているUSLE(Universal Soil Loss Equation)式を用いて、森林がある場合と荒地となっている場合で、土壌流出抑制量にどの程度の差があるかを分析しました。

USLE式

「東急リゾートタウン蓼科」での検討を踏まえ、ホテル・レジャー事業において想定されるリスク・機会を検討しました。

当社グループの事業にとっての重要性を定性的に検討した結果、重要と考えられるリスク・機会は以下のとおりです。

依存している生態系サービスの劣化による、リゾート・観光地としての魅力の低下などの物理的リスクや、規制、市場環境の変化による移行リスクなどのリスクが想定される一方で、多くの自然関連機会も生じうることが分かりました。

この表は左右にスクロールできます

| 分類 | 主な依存・インパクト | リスクの内容 | ||

|---|---|---|---|---|

| 移行 | リスク | 政策・ 法規制 |

その他資源の利用、 廃棄物 |

|

| 水資源の利用 |

|

|||

| 水質汚染 |

|

|||

| 陸域生態系の利用、 その他資源の利用 |

|

|||

| 技術 | CO₂排出、水資源利用 |

|

||

| 市場 | 資源利用 |

|

||

| 評判 | 陸域生態系の利用、 改変、水資源の利用 |

|

||

| 外来種導入、 生態系かく乱 |

|

|||

この表は左右にスクロールできます

| 機会の分類 | 主な依存・インパクト | 機会の内容 | ||

|---|---|---|---|---|

| 移行 | 機会 | 資源効率 |

土地改変・占有、汚染、資源利用、廃棄物排出などネガティブインパクトの低減 森林の適切な管理や生物モニタリング、生物種の保護など、生態系(および生態系サービス)へのポジティブインパクト |

|

| 資本 |

|

|||

| 商品・ サービス |

|

|||

| 評判 |

|

|||

|

||||

| 自然の保護・回復 ・再生 |

|

|||

この表は左右にスクロールできます

| 分類 | 主な依存・インパクト | リスクの内容 | ||

|---|---|---|---|---|

| 物理 | リスク | 急性 ・慢性 |

水資源への依存 |

|

| 水資源の供給、花粉媒介や気候調整への依存 |

|

|||

| 土壌・堆積物保持、暴風雨緩和、気候調整への依存 |

|

|||

| 気候調整、生息地の個体数や生息環境の維持、文化的サービスへの依存 |

|

|||

都市開発事業やホテル・レジャー事業以外の事業分野についても、依存・インパクトの概観を踏まえ、下表のような自然関連リスク・機会が想定されます。様々なリスクの一方、事業機会獲得の可能性も想定されます。

この表は左右にスクロールできます

| 分類 | 事業におけるリスク・機会の内容 | ||

|---|---|---|---|

| 移行 | リスク | 政策・法 |

|

| 評判 |

|

||

| 機会 | 自然の 保護・回復・再生 |

|

|

| 物理 | リスク | 急性・慢性 |

|

社会課題の把握と

統合・集約

ステークホルダーの

期待の確認

優先順位の高い

経営課題の抽出

マテリアリティと

機会・リスクの特定

依存・インパクトの分析

外部環境に関する情報の収集

リスク・機会の特定

重要リスク

ESGリスクの例

気候変動・生物多様性保全・環境汚染・廃棄物の削減と適切な処理・資源利用・水資源保全・人権保護・児童労働防止・地域や社会への貢献・従業員の健康と安全・従業員の人権・汚職、贈収賄・コーポレートガバナンス等

★ :「用語と解説」参照

そのほか、気候・自然関連で、当社グループでは以下の測定指標・ターゲットを設定しています。

この表は左右にスクロールできます

| 指標 | 2030年度 目標 |

2025年度 目標 |

2021年度 実績 |

2022年度 実績 |

2023年度 実績 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 財務指標 | ROE | 10%以上 | 9% | 5.7% | 7.3% | 9.6% | |||

| ROA | 5%以上 | 4% | 3.2% | 4.1% | 4.2% | ||||

| D/Eレシオ | 2.0倍以下 | 2.2倍以下 | 2.3倍 | 2.2倍 | 2.1倍 | ||||

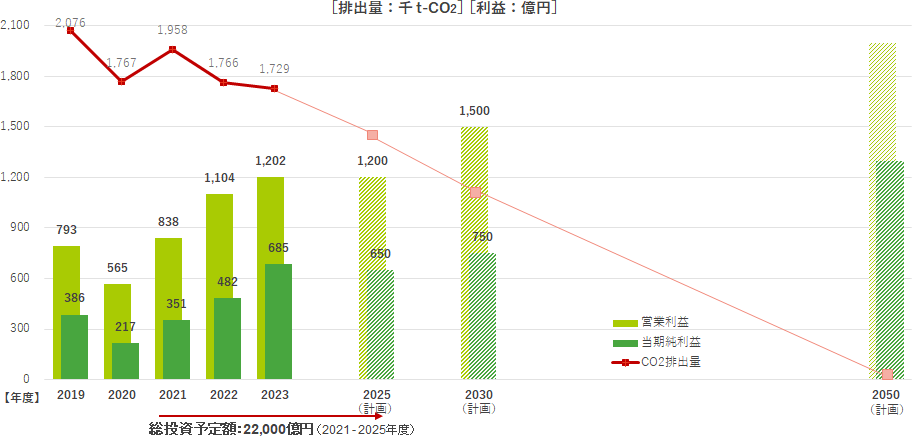

| 営業利益 | 1,500億円以上 | 1,200億円 | 838億円 | 1,104億円 | 1,202億円 | ||||

| 当期純利益 | 750億円以上 | 650億円 | 351億円 | 482億円 | 685億円 | ||||

| 環境指標 | 全般 | 環境認証取得※1 | 100% | 70% | 35% | 48.7% | 65.0% | ||

| 事業を通じた環境への取り組み (累計) |

100件以上 | 50件以上 | 22件 | 36件 | 70件 | ||||

| 気候変動 | RE100達成(東急不動産(株)) | 達成 | 達成 | — | 切替完了 | 達成 | |||

| 再エネ電力利用比率 | 60%以上 | 65% | 4.0% | 52.9% | 84.1% | ||||

|

CO₂排出量

目標は2019年度比、総量

|

Scope1,2 (千t-CO₂) |

152.4 (▲46.2%) |

ー 2023年(▲50%) |

257.0 (▲9.3%) |

139.8 (▲50.7%) |

84.1 (▲70.3%) |

|||

| Scope3 | — | — | 1,801.7 | 1,739.0 | 1,645.3 | ||||

| うちカテゴリ 1・2・11 |

964.4 (▲46.2%) |

— | 1,700.9 (▲5.1%) |

1,626.3 (▲9.3%) |

1,578.3 (▲11.9%) |

||||

| 自然 | 森林保全に関する目標 | 3,000ha | 2,400ha | 2,031ha | 2,086ha | 2,145ha | |||

| 土地利用に関する目標:建物緑化(屋上・壁面など※2) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||

この表は左右にスクロールできます

| 指標 | 2030年度 目標 |

2025年度 目標 |

2021年度 実績 |

2022年度 実績 |

2023年度 実績 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 環境指標 | — | 水使用量(m³) | — | — | 4,866,901 | 5,101,092 | 5,386,895 | |

| 原単位(m³/m²) (対前年度比) |

前年度比低減 | 前年度比低減 | 1.4 (+7.3%) |

1.7 (+19.0%) |

1.8 (+9.1%) |

|||

| 汚染/ 汚染除去 |

廃水排出

(TNFDの中核指標C2.1)

|

総排水量(m³) | — | — | 5,004,959 | 5,195,749 | 5,486,100 | |

| 地表水への総排出量(m³) | — | — | 929,748 | 1,012,969 | 1,108,319 | |||

| 下水道への総排出量(m³) | — | — | 4,075,211 | 4,182,780 | 4,377,781 | |||

| 対象施設延床面積(m³) | — | — | 3,444,317 | 3,034,240 | 2,936,936 | |||

| 廃棄物の 発生・処理 (C2.2)

|

総排出量(t) | — | — | 27,827 | 21,181 | 21,120 | ||

| 非リサイクル廃棄物排出量(t) | — | — | 10,947 | 13,713 | 12,553 | |||

| 有害廃棄物排出量(t) | — | — | 86 | 1,040 | 4 | |||

| リサイクル廃棄物排出量(t) | — | — | 16,880 | 7,467 | 8,535 | |||

| 対象施設延床面積(m²) | — | — | 3,289,418 | 2,853,448 | 2,642,814 | |||

| 原単位(kg/m²) (対2019年度比) |

8.5 (2019年度▲11%) |

— | 8.5 (▲11.7%) |

7.4 (▲22.5%) |

8.0 (▲16.6%) |

|||

| GHG以外の大気汚染物質* (C2.4) |

NOx(t) | — | — | 0.229 | 0.135 | 0.135 | ||

| SOx(t) | — | — | — | 0.007 | 0.007 | |||

| 資源使用 ・補充 |

高リスク天然一次産品の調達 (C3.1) |

木材調達量(m³) | — | — | — | 19,892 | 7,757 | |

| サステナブル調達(型枠木材) | 100% | 30% | 0% | 2.8% | 9.7% | |||

*ノースポートモール(横浜市)における年間排出量

★ :「用語と解説」参照

この表は左右にスクロールできます

| 移行計画の要素(再掲) | 開示内容 |

|---|---|

| ガバナンス体制 |

|

|

|

| ロードマップ・施策 |

|

| リスク・機会 |

|

| 指標・目標 |

|

| ステークホルダーエンゲージメント |

|

この表は左右にスクロールできます

| 施策 | 目標 | 実績 | トピック |

|---|---|---|---|

| Scope1,2 | |||

| RE100 | 2022年達成 (東急不動産(株)) |

2022年12月に 100%再エネ化切替完了 RE100達成済 |

国内トップレベルの再エネ発電能力を活用 国内の事業会社で最速※2の達成 |

| Scope3 | |||

| ZEB/ZEH水準※3 | 2025年度:約50% 2030年度:100% |

87%達成 (2023年度) |

2022年3月 全ての新築ビルを原則ZEB水準化 2022年9月 全てのBRANZで原則ZEH標準仕様化 |

| その他施策 | |||

| 環境認証取得※4 | 2025年度:約70% 2030年度:100% |

65.0% (2023年度) |

認証取得の一例:DBJ認証における「5stars」取得物件 東京ポートシティ竹芝・渋谷ソラスタ・日比谷パークフロント |

| ICP導入 | 2023年度 経営判断へ導入 |

経営会議で 「見える化」導入済 (2022年度) |

|

| GXリーグ賛同 | GXリーグ★基本構想に賛同し 同リーグへの正式参画を決定 |

||

★ :「用語と解説」参照

再エネ事業の総投資額 約2,400億円

(2021~2025年度の5年間)

2025年度目標 定格容量 2.1GW※1

(原子力発電所2基分相当※2)

| 発電源の拡大 |

|

|---|---|

| 再エネの活用 |

|

| 共創関係・仕組み整備 |

|

★ :「用語と解説」参照

【2024年12月末時点】定格容量※5:1,884MW

★ :「用語と解説」参照

★ :「用語と解説」参照

★ :「用語と解説」参照

ブランズタワー谷町四丁目では、全住戸と共用部に実質再エネ100%導入し、入居者とともに脱炭素を進める環境先進マンションを実現しました。

ZEH oriented 認証取得。室内環境の質を維持しながら、共用部を含むマンション全体で一次エネルギー消費量を20%以上削減を目指します。

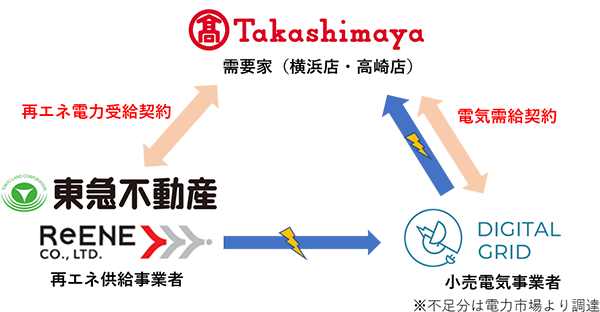

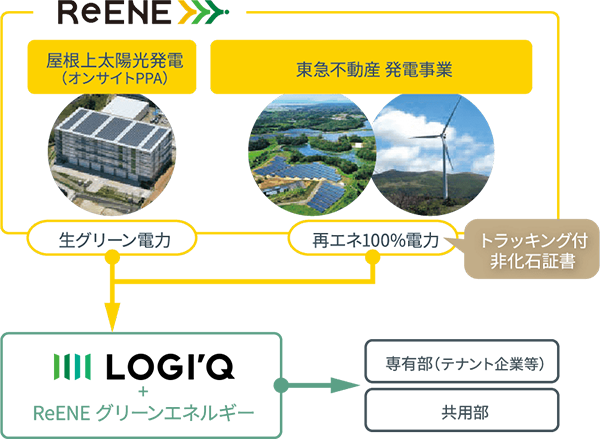

「LOGI’Q」に入居するテナント企業とその荷主企業等向けに、再エネ100%電力「ReENEグリーンエネルギー」を活用した環境負荷軽減サービスを提供します。

様々な事業で太陽光や風力などの再生可能エネルギーを利用しています。リゾート施設の「パラオ・パシフィック・リゾート」や「東急ハーヴェストクラブ熱海伊豆山VIALA」では、太陽光発電システムを導入しています。

また、商業施設の「東急プラザ表参道」では、屋上に風力発電装置を2基設置し、自然エネルギーを取り入れています。

2019年に、本社オフィスとなる「渋谷ソラスタ」において、CASBEEの新認証である「CASBEE-ウェルネスオフィスの最高位となる「Sランク」を取得しました。

都内事務所ビルではじめて、Nearly ZEB 認証を取得。2020年度には基準を上回る一次エネルギー消費量約87%削減を達成しました。

商業・ホテル系複合用途の建築物全体での取得として全国最大規模となる「ZEB Ready」認証取得。

(株)東急コミュニティ―は、2025年1月より、首都圏で管理運営業務を担うマンションで、株式会社デンソーが開発中のBEV・PHEV向け充電システムを活用した集合住宅向け充電サービスの共同実証を開始しています。

北海道石狩市で、2024年9月、再生可能エネルギー100%で運営する「石狩再エネデータセンター第一号」に着工しました。東急不動産(株)が出資する石狩地域エネルギー合同会社および、100%子会社である(株)リエネが連携し、オンサイトPPAの方式で再エネ電力を直接供給します。

当社グループにおけるこれまでの、リスク・機会・インパクトに関する具体的な取り組みをご紹介します。主な取り組みとして、以下を取り上げました。

渋谷駅を中心とした「広域渋谷圏」では、「広域渋谷圏構想(Greater SHIBUYA 1.0)」をさらに進化・深化させ、新たなまちづくり戦略「Greater SHIBUYA2.0」を策定し、職・住・遊の3要素を融合させるとともに、その基盤として「デジタル」「サステナブル」の取り組みを推進しています。「サステナブル」に関しては、緑豊かな環境整備や脱炭素の推進、レジリエンスの強化など、誰もが安全・安心で快適に過ごすことができ、最先端の環境対策が施されている持続的に成長するまちづくりを行っています。

オフィスビルにおいて、健康と安全、環境とサステナビリティを意識しながら、多様なグリーンの力で、“ワークプレイス”と“オフィスソリューション”の両面から、企業価値の向上とワーカーのウェルビーイングの実現をめざす「GREEN WORK STYLE」を展開しています。緑にふれあう働き方を実現することで、日々のストレスを軽減し、一人ひとりの生産性を最大限に引き出すとともに、円滑なコミュニティ形成に貢献します。

渋谷ソラスタ

オフィスフロアのすべての階にテナント用のグリーンテラスを設置。オフィス環境に不足する緑や新鮮な空気を身近に感じていただくことで、ワーカーのみなさまのストレス軽減と生産性向上に寄与します。また、「爽やかな空の下で働く場所」として、最上階には屋上空間を活用したスカイテラスとラウンジ(右写真)を設けています。

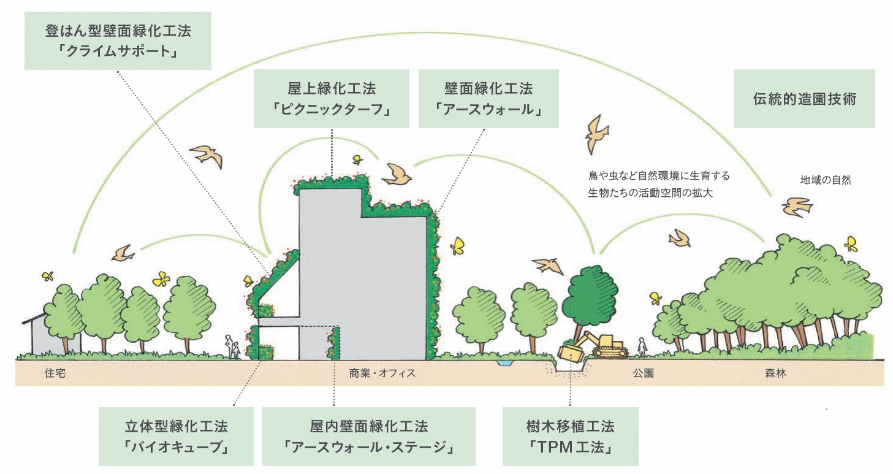

生物多様性に配慮した都市緑化が重要であることから、広域渋谷圏では、生態系を保全するために事業拠点において屋上緑化・壁面緑化などの積極的な緑化を行っています。周辺の緑をつなぎ、そこに住む生きものたちの中継地点を担うことで、広域渋谷圏のエコロジカルネットワーク形成に取り組んでいます。

特に地域への影響が大きい大規模物件の開発時には、計画時に周辺の生態系調査を実施し、生息する鳥類や昆虫類に配慮した植栽で緑化し、地域の生物多様性保全を進めています。

*オフィスビル・商業施設の新築大型物件

イメージ図

生物モニタリング

商業施設「東急プラザ表参道『オモカド』」の屋上テラス「おもはらの森」では、緑地の生態系の推移を把握するために、自然環境保全の専門家である㈱地域環境計画の協力のもと、1年を通じて定期的に生き物調査を実施しています。(前述)

生物多様性認証制度への参加

特に周辺に自然環境が多く敷地内にも多くの緑地確保が可能な物件においては、生物多様性の確保を後押しするためにもABINCなどの認証を取得することを奨励しています。

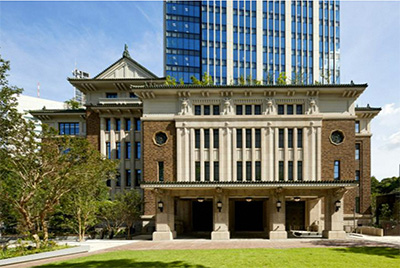

国家戦略特区である東京都港区竹芝エリアでは、産学連携やテクノロジーを活用したまちづくりを行い、環境(サステナビリティ)など、エリア全体の魅力・活力を高める長期持続的な取り組みを進めています。

プロジェクトの中核「オフィスタワー」は地上40階、地下2階、総延床面積約18万m2からなる大型複合施設です。高層階はオフィスエリア、低層階は商業エリアとなり、6階のオフィスロビーは、地域と調和する水と緑を取り入れた空間を演出しています。

2~6階南東側には階段状に広い「スキップテラス」が設けられ、「空・蜂・水田・菜園・香・水・島・雨」の8つの景からなる、里山的景観の「竹芝新八景」を配置しています。浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園と周辺の豊かな緑と連動した生態系ネットワークを形成することで、地域の生物多様性に貢献することを目指しています。

広さ145平方メートルの水田が設けられた「水田の景」や野菜や果物を栽培する「菜園の景」では、近隣の保育園児や入居しているテナント関係者、住居棟の住民たちが参加する田植えや収穫のイベントを通じてステークホルダーへの環境教育につなげています。

また、ミツバチの巣箱を置いた「蜂の景」や、5、8、10、12階の人の視線が届きにくい壁面に設置された巣箱である「空の景」は、ミツバチやハヤブサやチョウゲンボウなど猛禽類の生息地を提供することで、都心の生物多様性に貢献しています。

東京ポートシティ竹芝

東京ポートシティ竹芝 オフィスロビー

オフィスロビー 竹芝八景(スキップテラス)

竹芝八景(スキップテラス) 住民参加による田植え

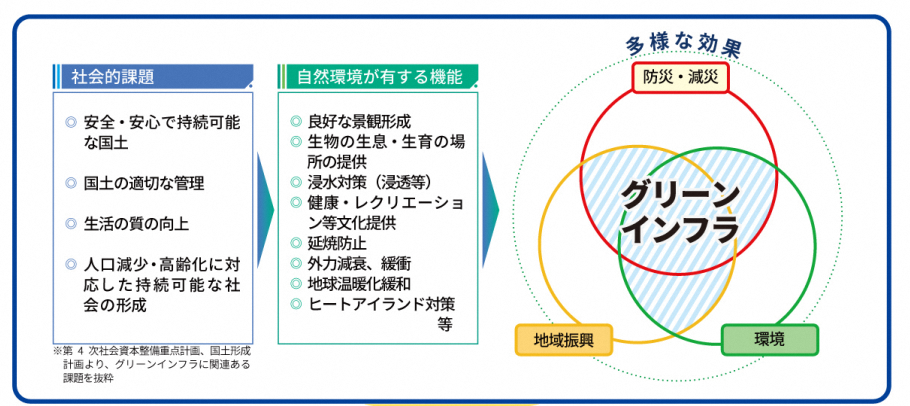

住民参加による田植え当社グループの造園建設を中心とする環境緑化事業を担う(株)石勝エクステリアではグリーンインフラ(注)という考え方に基づき、屋上緑化、壁面緑化などの都市緑化技術をはじめ様々な技術を駆使し、防災・減災や自然・生物多様性の保護・保全、持続可能な街づくり、様々な緑地の管理受託に取り組んできました。

(注)グリーンインフラとは

グリーンインフラとは、自然環境が有する、地球温暖化の緩和や生物の生育場所の提供、景観形成や文化的サービスの提供などの機能がもたらす、防災・減災や環境保全といった多様な効果を、様々な社会課題解決に活用しようとする考え方です。国土交通省のまちづくりGX戦略の中でも、グリーンインフラとして多様な機能を有する都市緑地の質・量の確保を官民で連携して一層推進することが挙げられるなど、その重要性や注目度がますます高まっています。

※国土交通省HPより抜粋

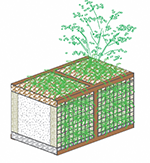

石勝エクステリアの技術について

造園・緑化事業で推進してきた環境緑化技術・ノウハウを、グリーンインフラの考え方のもとに再構成し、お客様をはじめ様々なステークホルダーの皆さまへ展開できるグリーンインフラメニューを策定し、グリーンインフラ実現の取組みを促進するシステム「Greentect」(グリーンテクト)として、あらゆる事業に活用していきます。システムにより、可視化したメニューは、造園・緑化 関連分野における広範の技術・ノウハウを一覧表にし、8つの大項目で区分しています。案件ごとに、営業段階でメニューを活用し、採用技術項目を定め、設計・施工・管理・運営の実施に組み込むシステムです。

例:樹木移植工法(TPM工法)

TPMはTrans Planting Machineの略で、世界に2台しかない石勝エクステリア独自の専用機械を使用することにより、従来は難しいとされてきた大径木の移植を可能にした技術です。地域の資産である大樹を守りながら、緑化プランの自由度を高めます。

例:立体型緑化工法(バイオキューブ)

立体形状の複数面に植栽を施します。箱型なので取り扱いが簡易で、省スペースかつ多面的な緑化を実現します。

メニュー例

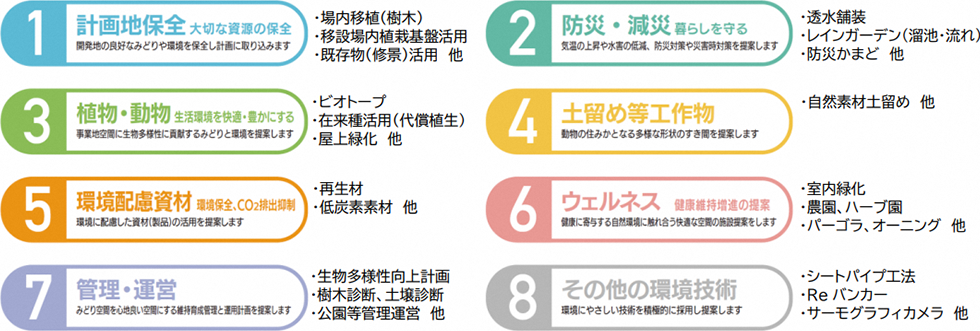

石勝エクステリアではマンションにおいて、生命を育む住環境を実現するみどりを計画・施工し、未来につないでいくための植栽管理計画書(アジェンダ)を作成、管理計画書に基づいた計画と管理、見える化技術を一体的に行っていく「Green Agenda」を推進しています。

環境の時代の要求に適う住まいのみどりを実現する中で、中長期間で植栽を捉え“見える化”しながらお客様のグリーンへの「関心」や「共感」を醸成します。これまでの造園技術を発展させ、都市開発での生物多様性保全と回復に貢献する持続可能なこれからの造園サポートサービスを目指しています。

当社グループにおける環境経営を推進するため、ホテルやレジャーを含むウェルネス事業では、3つの環境重点課題を踏まえ、ホテル・リゾート事業およびヘルスケア事業を含むウェルネス事業地における2030年度までの目標数値を策定しています。

上記の目指す姿を実現するためには、施設の開発時だけでなく、販売・運営時にわたり、リゾート施設を訪れるお客様やステークホルダーの皆様に、リゾート施設ならではの地域・自然と共生することの重要性を体感いただき、日常における環境意識の向上につながるきっかけを提供することが大切です。

リゾート施設の運営を担う東急リゾーツ&ステイでは、「もりぐらし®」を掲げ、森のアクティビティやグランピングワーケーションといった、地域の共有財産である森との調和やサステナビリティを包含し、地域住民・従業員が一体となった地域課題解決・自然保護を推進してきました。さらに2024年には、「リゾートの力で、地域に幸せな『めぐり』を」を新たなスローガンとして掲げました。「生物多様性を育む」・「地域の未来を創る」・「地域のエネルギーを活かす」という3つのテーマに基づき、楽しみながら地球や地域に優しく過ごすことのできるサステナブルな空間や体験、活動を作り、施設を訪れるお客様に提供する「体感型サステナブルリゾート」を目指しています。

各リゾート施設のイベント情報や提供価値はWEBサイト「ENJOY GREEN GUIDE」でも発信しています。

当社グループは、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする国際目標の30by30に賛同しています。

「東急リゾートタウン蓼科」では、30by30の達成を目指す取り組みの一環として、2022年度に環境省が認定する「自然共生サイト(民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域を認定する制度)」の課題調査事業に参加し、2024年2月にスキー場・ゴルフ場を含めたリゾート施設として初めて「自然共生サイト」の認定を取得しました。

豊富な生物多様性を守るため、森林管理や生物モニタリング調査を行っています。2023年時点で1,699種の動植物が確認され、環境省や長野県のレッドリストに含まれる希少種が32種類と多く確認されました。

植物種は605種確認され、この中にはジロボウエンゴサク等の10種の希少種が含まれます。鳥類は、ホオアカ等4種の希少種を含む65種、昆虫類・爬虫類・両生類は、アカマダラセンチコガネなど18種の希少種を含む1,018種が確認されています。これらのような草原性動植物含め、特徴的で多様な生息・生育などが評価されています。

当社グループでは事業地域の中で特に保全上重要なエリアについて生物多様性行動計画(BAP)を策定し、生物多様性保全に取り組むこととしています。「東急リゾートタウン蓼科」では、別荘地およびその周辺の樹林地等において動植物の生息・生育環境に関するモニタリング調査を実施し、希少な動植物種や生息・生育環境に対する脅威があれば対策を検討し、緑地の管理計画に生かしていく予定です。

「東急リゾートタウン蓼科」では2018年から森林経営計画を立て保全間伐を行っています。これにより下草が茂り、樹木の根が強化されるなど森林の育成が促進されるとともに、地盤が強固になることで崖崩れなどの自然災害を防ぐことにもつながります。更に自然・生物多様性の保全やエネルギーの地産地消に貢献する取り組みとして、間伐材をウッドチップに加工し、バイオマスボイラーの燃料として活用する取り組みを行っています。バイオマスボイラーにはCO₂吸収・固定化装置を導入、排煙に含まれるCO₂を原料にしたゴルフティーやボトル&スリーブを製作し、提供しています。

また、適切な間伐は、木の成長を促進しCO₂の吸収量を増加させます。2022年、企業などが削減したCO₂を国がクレジットとして認証する「J-クレジット制度」において、総合デベロッパーとしては初めて、森林経営活動に基づくJ-クレジットの認証を受けました。

長野県諏訪市にある障害福祉サービス事業所『NPO法人ふぉれすと 森の工房あかね舎』や下諏訪の『荒木縫製有限会社』と協働して製作したシューズの招集・乾燥剤として使える『カラマツのサシェ』や、カラマツの香りを生かした『フォレストキャンドル』や『ウッドディフューザー』、ナチュラルな香りの虫よけ『カラマツのアウトドアスプレー』を「ordinary(日常)」シリーズとして販売しました。また、「special(特別)」として、特別な一品のクラフトビール『カラマツのHAZY IPA』も販売しました。

その他、2023年9月にオープンした、当社グループの新築分譲マンションブランド「BRANZ(ブランズ)」の統合マンションギャラリー 「東急不動産 BRANZギャラリー 表参道」においては、「東急リゾートタウン蓼科」における森林保全活動で発生した間伐材をフローリングやデザイン家具といった形で活用しています。

「東急リゾートタウン蓼科」には年間を通じて多くの人が往来し、自然と外来種の植物が入り込んでいます。2021年度より定期開催している「もりこみち」では、「東急リゾートタウン蓼科」の5つの「小径(こみち)」でウォーキングを楽しみながらごみ拾いをしたり、蓼科の生態系をこわす恐れのある外来種の除草をしたり、枝木や落ち葉の除去などを行っています。

長野県の補助事業「県民協働による里山の整備・利用事業」を活用し、地域の皆様が森や自然環境に理解を深め、美しく健全な森を未来につないでいくことを目的に、本イベントを開催しました。地域の子供たちを対象に「ブッシュクラフトと植樹体験」をテーマに、火おこし体験や植樹を実施したほか、別荘オーナーや地域住民の方を対象に、チェーンソーの正しい扱い方をメインとした「樹木管理講習」、薪づくり体験を実施しました。

別荘オーナーラウンジであった「せせらぎ館」を活用し、茅野市で展開する「ワークラボ」のブランド名を冠したワーキング施設として、リニューアルオープンしました。タウン内は宿泊やアウトドア施設が充実し、宿泊・日帰りのどちらでも、リゾートを楽しみながらワーケーションいただけます。フリースペースの家具は一人一人のお客様がリラックスしながら仕事に取り組めるように、セミプライベート型のおこもりソファーや、システムソファーを用意したほか、会議室や個室ブースも設け、web 会議の実施など様々な働き方に対応しました。

「東急リゾートタウン蓼科」には、希少種を含めて多くの動植物が生息しています。株式会社バイオームと協働して、同社の開発した、スマホカメラでいきものを撮影するだけで名前を判定できるいきものコレクションアプリ「Biome(バイオーム)」を活用し、生物多様性の取り組みを身近に感じていただけるよう、お客さま参加型の生物調査イベント「たてしなダーウィンツアー」を企画しました。お客様にBiomeを活用いただくことで、豊かな自然をより身近に体感していただくと同時に、集積されたデータはタウン内のモニタリングデータとしても活用可能で、蓼科におけるネイチャー・ポジティブに向けた取り組みの推進に活用される予定です。

長野県茅野市で2023年に開設されたワイナリー「オレイユ・ド・シャ」の畑で、ワイン用ブドウ苗木の植樹体験会を行いました。全国的に増加し、社会問題となっている耕作放棄地をブドウ畑に生まれ変わらせる取り組みで、耕作放棄地の活用により、環境問題や地域の課題に取り組むことが可能となります。およそ3年後の豊かな収穫を思い描きながら約720本のブドウが植えられました。

タウン内では、過去に大雨による土砂災害があり、2015年3月には「土砂災害防止法」に基づく「土砂災害警戒区域及び特別警戒区域」の指定が告示されています。こうした中、利用者の安全確保を第一に考え、地区防災計画の周知と班体制での行動確認を目的として、タウンセンターほかホテル、ゴルフ場などタウン内施設が連携して、情報伝達と指示、巡回・報告、避難誘導の訓練を実施しています。

「東急リゾートタウン蓼科」で、野菜やハーブ、果樹や食用の花などの栽培・収穫を通じ、食や森の循環を学び、体感できる「エディブルガーデン」が2023年8月にグランドオープンしました。

タウンでは、2023年3月に「コンポスト(生ごみ処理機」)を導入し、タウン内にあるホテルのレストランから出る生ごみを良質な堆肥に変えて地元農家へ提供するなど、環境保全と食の循環、地域との連携を実現してきました。

「エディブルガーデン」は“食べられるお庭”をテーマにした体験型スポットで、お客さまが野菜などの栽培や収穫に触れ、採れたてのものを食べることで、自然との共生を楽しみながら食の循環や森の循環を学び体験していただける施設です。

「東急リゾートタウン蓼科」では、2024年7月、“地域連携”と“環境配慮”の価値創出および発信の拠点としてTENOHA蓼科をオープンしました。1978年に初めて別荘地を分譲して以来、長きにわたって自然との共生を続けてきた当タウンでは、森林の樹木密集を抑制するために木を間引く保全間伐を実施してきました。TENOHA蓼科内の壁面や家具、什器は全てタウン内の間伐材を使用して作られており、これら家具や什器はTENOHA蓼科のコンセプトに共感いただいた地域の製材所や工房協力の下で製作しており、地域連携の在り方を実現しています。

また、TENOHA蓼科に隣接する広場内においては長野県産の木材をふんだんに使用して木材の地産地消を徹底し、また広場の入口ゲートには、木材だけでなく、地域の石材や、工事の際に出たガラス廃材をアップサイクルして作ったガラスブロックを使用し、地域循環の輪を表現しています。オープニングイベントのまちびらきマルシェにより地域コミュニティ創出の拠点としての第一歩を踏み出しました。

「パラオ・パシフィック・リゾート」は、パラオ共和国に1984年に開業した、パラオの自然・文化を存分に体感できる本格的なビーチリゾートです。約250mのプライベートビーチからは一年中絶景のサンセットを望むことができるほか、広大な敷地には、熱帯植物に彩られたトロピカルガーデンを有し、樹木生い茂る裏山では、89種類の植物やビーブという名前の国鳥(カラフルで小型のハト)などパラオの固有種を含む35種類の鳥類を見ることができます。

本リゾートは、開発当初から、「環境保全と開発の両立」と「地元に貢献し、地元の人々に受け入れられる事業」をコンセプトとしています。

泥土の流出によりサンゴが生息しにくかった本リゾート前の海岸では、綿密な調査に基づきサンゴの移植を伴う海浜改修を行うことで生物が豊富な海の再生に成功し、現在ではパラオ共和国コロール州により海洋生物保護区に指定されています。また、パラオ共和国内の環境保護団体及びサンゴ研究施設などへの支援を継続的に実施し、地元と協働しながら海洋保全・地域保全に取り組んでいます。

「パラオ・パシフィック・リゾート」の全従業員の約8割はパラオ人であり、本リゾートはパラオ人の雇用創出に加え、ホテル・観光業での人材教育などを通して、地域社会に貢献してきました。

また、開発にあたっては、現地文化を尊重しており、屋根はパラオの伝統建築アバイ(集会場)を模しているほか、インテリアにはパラオの文化や伝説がモチーフとして取り入れられています。

当社グループは、設計会社・施工会社・お客さまや地域社会などのステークホルダーと協働して、事業活動および保有するオフィスビル、商業施設、リゾート施設などにおいて、それぞれの地域固有の水資源問題に応じた適切な管理および水資源の効率的な利用により、水資源の保全に取り組んでいます。

節水設備導入による水使用の削減

2013年に自然調和型リゾートホテルとして開業した「東急ハーヴェストクラブ熱海伊豆山&VIALA」は、節水型トイレの採用によって上水利用の低減につなげるなど水資源に配慮した取り組みを行っています。「東急ハーヴェストクラブ箱根甲子園」および「東急ハーヴェストクラブVIALA箱根翡翠」でも、敷地内の井水を利用するなど水の有効利用を推進しています。

パラオ・パシフィック・リゾートにおける水資源保護

パラオ共和国の公共水道水は長年配管の老朽化により飲料水には適さず、また乾季の1月~4月には深刻な水不足に陥ることがあるなどの課題を抱えています。「パラオ・パシフィック・リゾート」では安定的により安全な水を供給するため、水道インフラシステムを独自で構築しています。敷地内の井水・沢水を主な水源としながら、渇水時期対策として海水淡水化装置を備えるなど独自の浄水システムにより飲料水の確保と水資源保護に努めています。

外来生物法(環境省)による「外来生物」とは、もともと日本に生息していなかった種であり、人間の活動により、意図的・非意図的に国内へ入ってきた動植物を指し、地域の生態系に影響被害を及ぼすおそれがあります。当社グループではマニュアルを設定し、侵略性の高い外来種を発見した際の対処を定め、地域の生態系の保全に取り組んでいます。

当社グループでは、設計会社・施工会社などのステークホルダーと協働して、汚染物質の排出防止やその原因となる材料を使用しないことで、環境に及ぼす影響の低減に取り組んでいます。

当社グループでは、事業に使用する資源の有効利用の必要性を認識し、設計会社・施工会社・利用されるお客さまなどのステークホルダーと協働して、適切で有効な資源利用に取り組んでいます。

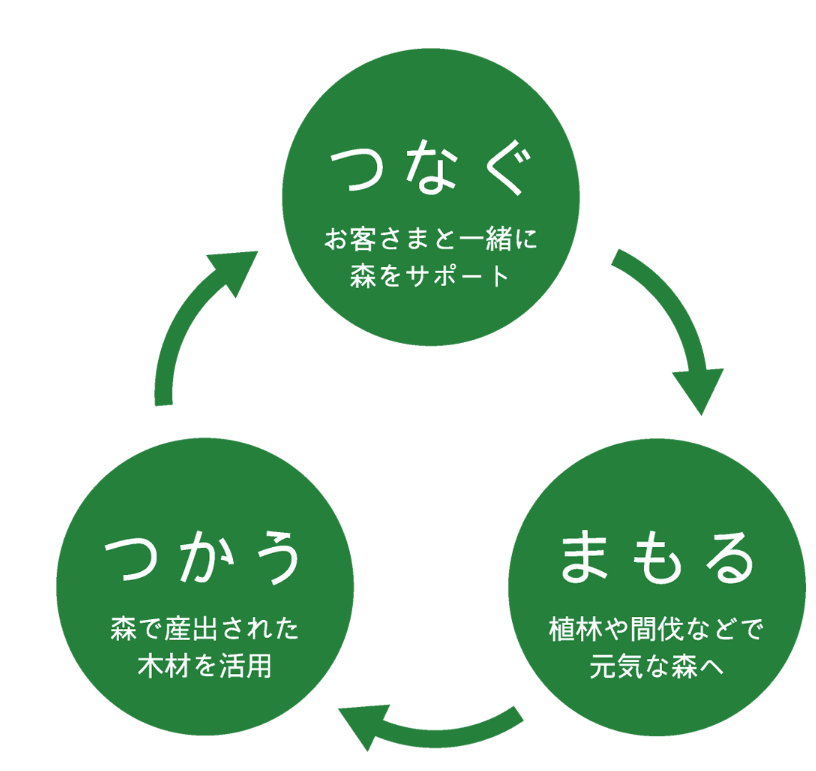

木材資源利用で循環型サイクルを形成 「みどりをつなぐ」プロジェクト

「みどりをつなぐ」プロジェクトは、当社グループがお客さまなどステークホルダーと一緒に、森林を保全する取り組みです。「百年の森構想」を進めている岡山県西粟倉村の森林保全活動と連携し、マンション購入や管理受託、オフィス、ホテル・レジャー施設の利用、中古住宅の売買仲介、といったさまざまなご利用に応じて森林を保全しています。例えば、住宅1住戸の販売毎に森林保全面積10㎡など、当社グループの販売実績に応じて、森林保全資金を提供しています。近年では、西粟倉村の森林管理で生成されるJ‐クレジットをあわせて購入する形とし、森林Jクレジットの普及にも貢献しています。これまで2,000ヘクタールを超える森林保全を実現し、2030年度に3,000ヘクタールの森林保全を目標に、毎年のKPIとして進捗管理しています。

保全森林から産出される木材はグループのさまざまな事業で活用し、お客さまへ提供するという循環型サイクルを形成しています。西粟倉村の森林保全活動を通じて発生する間伐材を購入して建築工事に活用する取り組みも積極的に進めており、2022年度においては38㎥の間伐材を、現地の当該森林のFSC認証木材の加工・販売を行っているFSC CoC認証業者から直接購入し、住宅や商業施設3棟のリノベーション工事において内装材として利用しました。

木材の地産地消

2022年12月に開業した会員制リゾートホテル東急ハーヴェストクラブVIALA鬼怒川渓翠においては、開発地内で伐採した樹木を共用部の家具などの材料として活用しています。

Forestgate Daikanyamaにおけるサーキュラーエコノミーの取り組み

Forestgate Daikanyamaは、賃貸住宅・シェアオフィス・商業施設で構成されるMAIN棟とサステナブルな生活体験を提供するTENOHA棟の2棟からなる、2023年10月に開業した複合施設です。

TENOHA棟は、カフェとイベントスペースで構成され、サステナブルな生活体験の提供や、サーキュラーエコノミー活動を行う事業者や行政と連携し、地域と都市をつなぐ活動拠点です。消費者にサステナブルな取り組みへの接点を提供しながら、さまざまなステークホルダーと連携し、サーキュラーエコノミーを実現します。 建物は、東急不動産ホールディングスの保全対象森林、岡山県西粟倉村の間伐材を構造材として活用した木造建築となっています。

TENOHA棟

TENOHA棟循環型建築、リノベーションの推進

東急不動産、東急リバブル、東急Re・デザインは、再生・保全建築、リフォームやリノベーションの推進を通じて、廃棄物の削減、資源循環に貢献しています。

大規模改修の長周期化による資源利用の削減

(株)東急コミュニティーは、マンションにおける大規模改修工事の周期を、従来12年と言われていたものが、最大18年に延長できる長期保証商品「CHOICE」を販売しています。

大規模改修工事で用いる仕様・工法等の工夫により、防水、塗装など建物の外装に関わる工事の保証期間を従来に比べ 1.5~2 倍に延長しています。これにより、築60年のセカンドステージを迎えるまでの大規模改修工事の回数を削減することが可能となりました。大規模改修工事の回数削減により、マンションのライフサイクルを通じた利用資源の削減と、トータルのライフサイクルコストの低減に貢献しています。

EMドックとは Enchanted in 1 minute(1 分で魅了する)をコンセプトに、オフィスビルにおいて通常の建物・設備点検では行われない分析調査を行い、1 枚のシートに見やすく、分かりやすく調査結果をまとめ、お客さまにご提示する仕組みです。

EMドックを通じ現状の省エネ性能を診断することで、当社独自の分析結果により BELS 認証のレベルを判断し、今後の適切な管理・修繕工事の提案・支援を行うことが出来ます。

また、お客さまが多面的に建物の管理運営上の課題を把握し、それらに関して意識・関心を持っていただくことにより、ビルの安全性や建物資産価値の向上が実現できる施策提案を目的としています。EMドックを通じ、建て替えをせずとも建物資産の環境価値を高め、ZEB・BELS認証取得へ適切な提案・支援を行うことが可能となります。

TNFDフレームワークは、4つの柱で構成された14項目の開示提言と、4つの柱に横断的に適用される基本的な考え方である6つの「一般要件」で構成されており、これら項目に関する開示が推奨されています。

開示フレームワークの概要

この表は左右にスクロールできます

| 一般要件 | |||

|---|---|---|---|

|

|||

| ガバナンス | 戦略 | リスクとインパクト管理 | 測定指標とターゲット |

| 自然関連の依存・インパクト、リスク・機会に関する ガバナンスを開示する。 | 自然関連の依存・インパクト、リスク、機会が、ビジネス モデル、戦略、財務計画に 与える影響を、その情報が重要である場合に開示する。 | 自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を特定・評価・優先順位付け・モニタリングするために使用しているプロセスを開示する。 | 重要な自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を評価・管理するために使用される測定指標とターゲットを開示する。 |

|

|

|

|

TNFDでは、企業が自然関連の依存・インパクトやリスク・機会を把握するための任意アプローチである「LEAP」が提示されています。下表は、TNFDで示されている、LEAPの各フェーズが、前頁に示した14項目の開示提言のいずれに対応しているかを整理したものです。本レポートでは、LEAPアプローチを参考に検討した結果を、「一般要件」および「TNFD開示提言」に沿って開示しています。

LEAPアプローチの概要と開示提言への対応関係

この表は左右にスクロールできます

| Locate 自然との接点の発見 |

Evaluate 依存/インパクトの診断 |

Assess 重要なリスク/機会の評価 |

Prepare 対応/報告のための準備 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 上記LEAPアプローチは、以下の開示提言に対応 | |||

|

|

|

|

| Biodiversity Intactness Index | 最低限の攪乱しか受けていない場合と比べて、どの程度の種が残っているか、%で示した指標(所謂「手つかずの自然」が100%で、当該地の生態系に手を加えた結果、どれほど生物種が残っているかを表す。)

(出典:Newbold et al.(2016)”Global map of the Biodiversity Intactness Index, from Newbold et al(2016)”) |

|---|---|

| 生物多様性重要地域(KBA) | 国際基準により選定された、生物多様性保全の鍵となる重要な地域。 |

| STAR指標 | そこでの種の脅威軽減活動が世界全体の絶滅リスク軽減に寄与する可能性を定量化した指標。 |

| 保全優先度 | 生物種の分布情報を踏まえ、生物種の絶滅を防ぎ生物多様性を保全する上での優先度を表した指標。

(出典:(株)シンク・ネイチャー 日本の生物多様性地図化プロジェクト) |

| ベースライン水ストレス | 流域の水供給量に対する水消費量の割合に基づき、流域における水のひっ迫度を表した指標。 (出典:WRI Aqueduct (2023年6月参照)) |

| TCFD | Task force on Climate-related Financial Disclosures「気候関連財務情報開示タスクフォース」:2015年、G20の要請を受けた金融安定理事会(FSB)が、マイケル・ブルームバーグ氏を委員長として設置。2017年に最終報告書を公表、2021年に改訂。気候変動への取り組みを企業や機関がどのように行なっているかを、下記項目について積極的に開示することを推奨している。 開示推奨項目:ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標 |

|---|---|

| TNFD | Taskforce on Nature-related Financial Disclosuresの略。国連開発計画、世界自然保護基金、国連環境開発金融イニシアティブ、グローバルキャノピーの4つの機関によって、2021年に発足した自然関連財務情報開示タスクフォース。自然関連の依存・インパクト、リスクと機会を適切に評価し、開示することを要請。 |

| SBT1.5°C目標 | Science Based Targets:パリ協定(世界の気温上昇を産業革命前より2°Cを十分に下回る水準(Well Below 2°C)に抑え、また1.5°Cに抑えることを目指すもの)が求める水準と整合した、5年~10年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標。 |

| RE100 | Renewable Energy 100%:事業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標とする、世界の企業が参加する国際的な協働イニシアティブ。 |

| ICP(社内炭素税) | Internal Carbon Pricing:企業が独自に炭素価格を設定し、炭素税の事業影響を可視化したり、組織の戦略や意思決定などに活用する手法。CO₂排出に価格をつけ、排出者の行動を変革させる“カーボンプライシング”の方法のひとつ。 |

| 国連グローバルコンパクト | United Nations Global Compact(UNGC):1999年の世界経済フォーラムにおいて、国連が企業に対し、人権・労働権・環境・腐敗防止に関する10原則を順守し実践することを提唱したイニシアティブ。 |

| IEA | 第1次石油危機後の1974年に石油消費国のエネルギー事情を改善することを主な目的とし、経済協力開発機構(OECD)枠内の国際機関として設立。 |

| ZEB/ZEH | net Zero Energy Building / net Zero Energy House:年間の一次エネルギー消費量がネットゼロまたはマイナスとなる建築物。従来の建築物と比較し、省エネ量と創エネ量を合算して削減量を見る。 |

| LEAP | Locate, Evaluate, Assess, Prepareの略。TNFDが提唱する、企業や金融機関が自社の自然関連のリスクと機会の評価をサポートするためのアプローチ手法。Locate(自然との接点の発見)、Evaluate(依存関係/影響の診断)、Assess(重要なリスク/機会の評価)、Prepare(対応/報告のための準備)の4つのステップから構成される。 |

| BCP | 事業継続計画(Business Continuity Plan)の略。企業が自然災害などの緊急事態に遭遇した場合に、資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続・早期復旧を可能とするため、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法・手段などを取り決めておく計画。 |

| LCP | 生活継続計画(Life Continuity Plan)の略。自然災害などの緊急事態の際に、資産の損害をとどめつつ、居住や生活を継続するための計画。 |

| ENCORE | UNEP-NCFA(自然資本金融アライアンス)が開発した金融機関向けツールで、業種別の自然への依存・インパクトの重要性の把握や、生態系サービスの分布などを分析することが可能。 |

| 文化的サービス | 人間が自然にふれることで得られる、審美的、精神的、心理的な面などで影響を受ける文化的なサービス。 |

| 十全性 | 生態系の構成、構造、機能が自然の変動範囲内にある度合いとされている。 (所謂「手つかずの自然」に対して当該地の生態系に手を加えた結果、どれほど生物種が残っているかを表す。) |

| 間伐 | 育てようとする樹木どうしの競争を軽減するため、樹木の混雑度に応じて一部の樹木を伐採すること。 |

| 皆伐 | 森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に伐採する方法。 |

| 森林経営計画 | 森林所有者や森林の経営の委託を受けた主体が、自らが経営する森林を対象に森林の施業・保護について作成する計画。 |

| エコロジカルネットワーク | 対象となる地域において優れた自然条件を有する場所を、生物多様性の拠点(コアエリア)として位置付けつつ、野生動物の移動・分散を可能とするため、コアエリア間を生態的回廊(コリドー)で相互に連結させる考え方。 |

| IPCC | 1988年に人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織。 |

| SBTs for Nature | Science Based Targets for Natureの略。企業の自然資本関連の目標設定に関し、利用可能な最善の科学に基づき、測定可能、実行可能で、期限付きの目標設定を求めるイニシアティブ。 |

| 調整・維持サービス | 気候調整や局所災害の緩和、土壌侵食の抑制、有害生物や病気を生態系内で抑制する効果など、生物多様性により環境を制御・維持するサービス。 |

| Scope1・2・3 | 国際的な温室効果ガス排出量の算定・報告の基準である「温室効果ガス(GHG)プロトコル」の中で設けられている排出量の区分。排出主体によって、「Scope 1(直接排出量)」「Scope 2(間接排出量)」「Scope 3(その他の排出量)」の3つに区分し、これら3つの合計を「サプライチェーン全体の排出量」とする。 |

| Race To Zero | 世界中の企業や自治体、投資家、大学などの非政府アクターに、2030年までに温室効果ガス排出量実質を半減するため、その達成に向けた行動をすぐに起こすことを呼びかける国際キャンペーン。 |

| GXリーグ | (GX:Green Transformation)持続可能な成長実現を目指す企業が、同様の取り組みを行う企業群や官公庁、大学と一体となり、経済社会システムの変革や新たな市場を作るための実践を行う場。 |

| マイクログリッド | 小規模電力網。エネルギー供給源と消費施設を一定の範囲でまとめて、エネルギーを地産地消する仕組み。 エネルギーの供給には、太陽光や風力といった再生可能エネルギーなどの「分散型電源」が利用される。 |

| FIT | Feed In Tariff(固定価格買取制度):太陽光発電のような再エネで発電した電気を、国が決めた価格で買い取るよう、電力会社に義務づけた制度。 |

| FOURE | Reciprocal and Regional Revitalization with Renewable energy:再エネを通じた互恵的な地方活性化を普及する協会。 主要省庁の政策動向を踏まえつつ、再エネと地域がともに発展していくことを目指し、東急不動産(株)、大阪ガス、Looop、東京ガス、リニューアブル・ジャパンで再エネを通じた互恵的な地方活性化を共同で検討することで合意した。 |

| PPA | Power Purchase Agreement(電力販売契約):施設所有者が提供する敷地や屋根などのスペースに再エネ発電設備の所有、管理を行う会社(PPA事業者)が設置した再エネ発電システムで発電された電力をその施設の電力使用者へ有償提供する仕組み。

|

| JCI | Japan Climate Initiative「気候変動イニシアティブ」:2018年に、気候変動対策に積極的に取り組む企業や自治体、NGOなどの情報発信や意見交換を強化するため、ゆるやかなネットワークとして、105団体の参加で設立された。 |

| PRI | Principles for Responsible Investment「責任投資原則」:2006年に国連の提唱により、国連環境計画と金融イニシアティブ、及び国連グローバル・コンパクトとのパートナーシップが打ち出した投資に対する原則。投資家に対して、企業の分析や評価を行う上で長期的な視点を持ち、ESG情報を考慮した投資行動をとることを求める。 |

| 生物多様性行動計画(BAP) | Biodiversity Action Planの略。生物多様性保全のための国家または企業等団体における行動計画。国家の場合、生物多様性条約(CBD)締結国は、第6条によりBAPの策定が求められている。 |

本レポートの「脱炭素社会に向けた移行計画」等は以下を参照して作成しています。

将来見通し等に関する注意事項

本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述等は、2025年2月現在、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基いており、当社としてのその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績などは、さまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

投資プロセスでの目標 ① 電気設備 LED灯の導入、エレベータ制御機器や受電設備の更新等 ② 給排水衛生設備 ...

当社気候変動方針と一貫性をもつ業界団体における気候変動への取組み (一般社団法人)不動産協会では「不動産業における脱炭素社会実現に向けた⻑期ビジ...

気候変動を回避する活動への取組み・支持・関与 東急不動産ホールディングスグループは、気候変動が事業活動に大きな影響を与える重要な環境課題であると...

東急不動産ホールディングス(株)はエネルギー管理システムによって全ての不動産プロパティのエネルギー効率を測定し、今後の改善施策に活用しています。 ...

東急不動産(株)が運営管理しているオフィスビルや商業施設などでは、エネルギー効率が悪く炭素集約的な設備を、更新時にエネルギー効率の高い設備に入れ替える...

ZEB・ZEHへの取り組み 東急コミュニティー技術研修センター NOTIA Nearly ZEB取得 (株)東急コミュニティーは、東急コミ...

社内炭素税(ICP) 東急不動産ホールディングス(株)では、2018年度に環境省が主催した「脱炭素経営による企業価値向上促進プログラム」に参加し...

東急不動産ホールディングス株式会社は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD;Task Force on Climate-related Fin...

INTRODUCTION はじめに ~世界が目指すネットゼロおよびネイチャーポジティブ~ 気候変動や自然の損失など、地球環境をめぐる問題は年々...

参考資料・用語と解説 Appendix:TNFDフレームワークの構成 TNFDフレームワークは、4つの柱で構成された14項目の開示提言と、4つ...

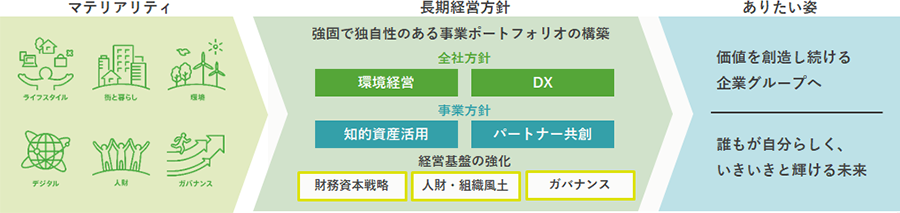

東急不動産ホールディングスグループでは、環境への取り組みを真の企業価値とするため、長期ビジョン「GROUP VISION 2030」において「環境経営...

東急不動産ホールディングスグループでは、環境への取り組みを真の企業価値とするため、長期ビジョン「GROUP VISION 2030」において「環境経営...

生物多様性リスク評価(生物多様性の生息環境の開示)~ プロジェクトにおける生態系調査の実施と緑化による生物多様性保全 《新規プロジェクト》当社グ...

《既存プロジェクト》たとえば、商業施設「東急プラザ表参道原宿」の屋上テラス「おもはらの森」では、緑地の生態系の推移を把握するために、自然環境保全の専門...

「東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー」では、生物とのふれあい・農体験などを通して、環境教育や環境負荷の低減に取り組んでいます。「雨・水・島・水田・香...

「たんばらスキーパーク」では、群馬県および国際自然保護連合IUCNのレッドリストに、おのおの準絶滅危惧および軽度懸念として登録されたモリアオガエルの保...

「JHEP認証」の最高ランク(AAA)を取得 東急不動産(株)は、東京急行電鉄(株)(現:東急(株))と共同事業の商住複合施設「二子玉川ライズ」...

生物多様性の損失を軽減するために行っている対話 政府との対話 東急不動産ホールディングス(株)は、環境省が主催する"2030年までに生物多様性...

東急不動産ホールディングスグループでは、長期ビジョン及び中期経営計画2025において環境経営を全社方針としており、「脱炭素社会」「循環型社会」「生物多...

INTRODUCTION はじめに ~世界が目指すネイチャーポジティブ~ 国際的に自然損失の阻止・回復の重要性の認識が高まる中(※1参照)、2...

東急不動産(株)では、住まいの空気環境を建築材料に起因する汚染から守るために分譲マンションに独自の性能基準を設けています 住まいの空気環境を汚染...

NOx、SOxの排出量測定 東急不動産(株)では、大気汚染防止法の規定により該当するオフィスビルや商業施設などの運営管理施設において、ばいじんの...

プロセス型の廃棄物削減目標の設定 東急不動産(株)では運営管理している施設について、以下のプロセス型の目標を設定し、廃棄物削減に取り組んでいます...

環境マネジメントシステム認証を受けている事業所比率 当社グループでは事業活動によって生じる環境への影響を継続的に改善する取り組みを行っています。...

外部と協働した廃棄物・原材料使用の削減への取組み 当社グループでは継続的に廃棄物再生、資源循環の取り組みを行っています。 食品廃棄物の活...

ライフサイクル分析の活用 東急不動産ホールディングス(株)では不動産の開発・運営・管理に関わる幅広い事業を展開していますが、その中で建物のライフ...

マネジメント体制 当社グループでは、資源利用の課題に対し、代表取締役社長直轄の「サステナビリティ委員会」を設置しており、その下部組織である「サス...

資源の使用を削減するための目標と実績 定量目標と実績 東急不動産(株)は本社ビルにおける廃棄物再利用率の2030年度目標を80%とし、リサイク...

東急不動産ホールディングスは家具のリサイクル事業を推進する企業に出資しています。 循環型社会に向けての研究開発投資 東急不動産ホールディン...

外部との協働 水使用量削減のための外部との協働取り組み 東急不動産ホールディングス(株)は一般社団法人不動産協会の正会員として、環境委員会...

地方自治体と連携した産業エコロジーの実施 同じ地域で活動する他社と 東京ポートシティ竹芝では企業(テナント)と協働して排水を再利用していま...

不動産ポートフォリオにおける目標・実績 水使用 保有する不動産ポートフォリオにおける床面積あたりの水資源利用を、2030年度まで前年度比低減するこ...

従業員の環境意識やサステナビリティ意識を高めるためのプログラムの提供とトレーニング ステークホルダーへの環境意識浸透 従業員の環境意識やサ...

東急不動産ホールディングス(株)では、運営管理しているオフィスビル、商業施設、住宅の賃貸借契約の一部にグリーンリース条項を導入しています。 テナ...

グリーンフィールド開発に関するコミットメント グリーンフィールド開発に関するコミットメント 東急不動産(株)は未利用地・低利用の農耕地・緑...

東急不動産ホールディングス(株)はサプライヤーである建設会社へサステナブル調達方針を配布すると同時にアンケートを実施し、2030年度の環境方針対応率1...

森林破壊ゼロへの取組み 国内で建設時に使用されるコンクリート型枠用合板パネルの多くは、南洋材(マレーシア、インドネシア産等)を原材料としており、...